| Mansoor hasan | ||||

| Ramesh Saini | Eric Chopra |

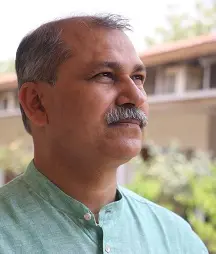

Sneha Richariya

Sneha Richariya

स्नेहा रिछारिया

जो मैंने लिखे हैं तीन हज़ार शब्द उनको कितने लोग पढ़ेंगे, कितने लोग समझेंगे ?:— स्नेहा

परिचय

स्नेहा रिछारिया नई दिल्ली में एक मल्टीमीडिया पत्रकार हैं। इनका काम स्वास्थ्य, पर्यावरण और लिंगभेद समस्या पर प्रमुख रूप से केंद्रित है। स्नेहा जी ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं, “शब्द संवाद” में अरमान नदीम से बात करते हुए बताया की किस तरह ऑनलाइन मीडिया प्लेटफार्म अपने पत्रकारो को प्रताड़ित करते है। उनके हिसाब से आज के वक्त में सोशल मीडिया ने जो फ़िल्टर हटा दिया है वो नई पीढ़ी के लिए बेहद ख़तरनाक है, स्नेहा बताती है की पॉडकास्टिंग को किस तरह से कंपनीज़ अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है । एक सवाल के जवाब में बताया कि “लोग इसे एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं लेंगे लोग समझते हैं कि यह 30 मिनट का एपिसोड है जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा” लेकिन जब उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाता है तो वो हाथ खड़े कर देते है।

बातचीत के प्रमुख अंश

अरमान नदीम:- आपने अलग-अलग न्यूज एजेंसियों के लिए काम किया है। आपका काम सबसे ग्राउंड पर दिखता भी है लेकिन मैं यही जानना चाहूंगा कि अपने पत्रकारिता को ही क्यों चुना ?

स्नेहा रिछारिया :- अच्छा, क्यों चुना जब हम बचपन में पढ़ाई कर रहे थे उस समय टीवी देखते थे तो यह काम अच्छा लगता था आमतौर पर उस वक्त पत्रकारिता को एंकरिंग समझते थे। जो टीवी में दिखते हैं वह शायद पत्रकार हैं। लेकिन जब हम पत्रकारिता की असल दुनिया में आए तो पता चला जैसा सोचते है वैसा नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की उस वक्त भी उतना समझ नहीं आता था। लेकिन जब जामिया में आए तो एक्टिव होकर देखना शुरू किया अपने से आगे वालों को देखा कि कैसे लिखते हैं और कैसे बात की जाती है। तो उस समय समझ आया कि पत्रकारिता वैसी नहीं है । और समझ आया कि एक एंकर जरूरी नहीं वह पत्रकार हो लेकिन एक पत्रकार एंकर हो सकता है। फिर रिपोर्टिंग के बारे में भी मालूम हुआ कैसे होती है। मुझे लगता है कि मीडिया में सबसे ज्यादा कंपटीशन हो गया है। और मुश्किल भी हो गई है आज की पत्रकारिता क्योंकि डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा हो गया है और पहचान करना भी मुश्किल हो गया है की कौन पत्रकार है कौन कंटेंट क्रिएटर है, कौन किस मीडिया के लिए काम करता है। और आम लोगों को तो समझ ही नहीं आता है। आप कहते हैं पत्रकार हैं छोटे शहरों में कुछ समझते हैं बड़े शहरों में कुछ और समझते हैं। ये भी एक चैलेंज है आपने आप में है। लेकिन मैं क्या करती हूं यह मैं आपको बता सकती हूं । मैं डिजिटल स्पेस में काम करती हूं टीवी से मेरा कोई वास्ता नहीं है जो ट्रेडिशनल पत्रकारिता है वह मैंने कभी नहीं की , ना मैंने कभी किसी न्यूज़ चैनल में काम किया है। अखबार में भी मैं नहीं लिखा है। लेकिन डिजिटल स्पेस में ऑनलाइन पोर्टल है उनसे मैं काफी अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। और मैं जानती हूं कि वह कैसे काम करते हैं और मैं कोशिश करती हूं जो भी मैं लिखती हूं वह तो तीन चीजों से जुड़ा रहता है एनवायरमेंट पर्यावरण संबंधित हेल्थ, हंगर से जुड़ा रहता है कभी-कभी कुछ स्टोरी हो सकती है कि तीनों से जुड़ी होती है। या दो मुद्दे हो। तो इस तरह की स्टोरी में लिखती रहती हूं और उनके कंबाइंड करने से फायदा भी रहता है जो स्टोरी कुछ इंटरेस्टिंग भी रहती है और मुझे भी अच्छा लगता है कि हां आप कुछ क्रिएटिव लिख रहे हैं कलेक्टिव लिख रहे हैं तो एक जो स्पेस है एनवायरनमेंट का तो मैं इसमें लिखती हूं। और अपने सवाल किया था कि क्यों चुनी पत्रकारिता तो मुझे लगता है कि अगर मैं यह नहीं करती तो शायद किसी कारपोरेट सेक्टर में होती, कोई जॉब कर रही होती। मुझे इसके अलावा कुछ आता भी नहीं है। क्योंकि बतौर जर्नलिस्ट जब आप काम करते हैं तो आप लोगों के लिए काम करते हैं। लोगों की कहानी बताते हैं तो उसका एक अलग रोमांच होता है। हालांकि उसमें अपने ड्रॉबैक्स भी हैं बहुत सारे। आप कुछ भी लिखते हैं तो आपके नाम से जाता है। वो सिर्फ इन्हीं चीजों में होता है ना कि किसी और में।

अरमान नदीम :- आपने कहा कि आपका टीवी से कोई वास्ता नहीं है लेकिन फिर भी मैं एक सवाल उसीसे संबंधित पूछना चाहूंगा आज के वक्त को देखकर क्या आपको मीडिया में निष्पक्षता खतरे में नजर आ रही है?

स्नेहा रिछारिया :- यह जो अपने सवाल पूछा है मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो अभी भी काफी लोग टीवी न्यूज़ चैनल देखते हैं।

अरमान नदीम :- टीवी देखते हैं लेकिन उनका नजरिया बदल चुका है। एक वक्त था जब हम न्यूज़ चैनल देखते थे खबरों के लिए लेकिन अगर अब टिपिकल टीवी न्यूज़ चैनल की बात करें तो अब लगता है कि वह सिर्फ वहां एक मुद्दे को लेकर ग्लोरिफाई करते है। यह सिर्फ एक एजेंडा बेस खबरें चलाई जाती है सीधे-सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि वह खबरें बिकी हुई है।

स्नेहा रिछारिया :- हां, मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से समझाना चाहूंगी। जैसे न्यूज़ चैनल की हम बात करें तो पत्रकार होने के नाते महसूस करते हैं कि कैसे पत्रकारिता चल रही है। टीवी में किस तरह से न्यूज़ कवरेज हो रहा है। तो निश्चित ही इसमें बदलाव तो आया है या ऐसा कहें कि उनकी भाषा अभद्र भी हो गई है। उसकी जो शैली है पहले के न्यूज़ चैनल हम देखते थे और यह अब देखते है। बहुत पुरानी बात भी नहीं है मुझे लगता है 2014 से पहले या उसके आसपास का देख लीजिए जब तक पूरा टेकओवर नहीं हुआ था उस समय तक भी थोड़ी भाषा थी , टी वी देखने लायक था कुछ-कुछ जब मैं ही बड़ी हो रही थी. लेकिन अब आज से हम तुलना करते हैं तो एक दम गाली गलौज पर आ गए हैं. अब उसमें देखने लायक सीखने लायक तो कुछ नहीं है. लेकिन आज भी आप देखेंगे तो हमसे पहले की जो जनरेशन है या गांव देख लीजिए छोटे शहरों में देख लीजिए तो। जैसे कि आप बीकानेर में रहते हैं आप शहर में जाएंगे बाजार से जब गाड़ी चलाते निकलेंगे तो कई बार आपको दुकानों में टीवी चलती हुई दिख जाएगी उसमें लोग अभी भी “आज तक” और यह “ज़ी न्यूज़” चैनल देखते हैं। तो उनको इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है अभी तक के यह न्यूज़ बिकी हुई कैसे होती है पेड न्यूज़ कैसी होती है। उनको यह सब इतने अच्छे से नहीं मालूम वह आज भी उसी वैल्यू से ही लेते हैं और वो उसे ऐसे देखते हैं कि अरे फलां न्यूज़ वाले तो यही दिखा रहे थे। आप अगर उनसे बात भी करेंगे ना या आर्गुमेंट करेंगे तो उनके आर्गुमेंट में भी उसी की रेफरेंस होती है। तो उनका अभी तक वही सोर्स है न्यूज़ का लेकिन मुझे लगता है हम उन्हें ब्लेम नहीं कर सकते उनकी जितनी समझ है वह उसी हिसाब से देखते हैं । लेकिन अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो काफी कुछ बदल गया है। मेरे हिसाब से अभी हालात खराब हैं। जो मैं जर्नलिज्म कर रही हूं देख रही हूं काफी खराब हो चुका है और काम करने लायक नहीं रहा है नई जनरेशन के लिए।

अरमान नदीम :- पहले के मुकाबले दर्शकों में गिरावट तो आई है?

स्नेहा रिछारिया :- हां, बिल्कुल आई है बहुत से लोग शिफ्ट कर चुके हैं। मैं खुद ही जानती हूं मैंने खुद ही कितने सालों से टीवी नहीं देखा है क्योंकि एक यह भी है कि फोंस आ गए हैं। और मान के चलिए कोई नये घर में शिफ्ट होता है तो उसे अब टीवी की जरूरत ही नहीं लगती के देखेंगे भी तो क्या? तो अब फोन से ही चल रहा है सब कुछ।

अरमान नदीम :- आपकी नजर में एक पत्रकार की क्या परिभाषा है ।

स्नेहा रिछारिया :- मुझे लगता है अब पत्रकारिता बहुत बदल गई है। डेफिनेशन लोगों के हिसाब से भी चेंज हो गई है पहले लोग न्यूज़ गैदरिंग को ही पत्रकारिता समझते थे। आप न्यूज़ इकट्ठा कर रहे हैं समझिए एक्सीडेंट हो गया कहीं कुछ हो गया तो आप इसे अपने संपादक को दे रहे हैं डेस्क वाले लिख रहे हैं तो उस तरीके से देखते थे। लेकिन आज देखें तो मुझे लगता है वह डेफिनेशन बहुत हद तक बदल सी गई है खासकर सोशल मीडिया के आने के बाद क्योंकि अब कोई फिक्स नहीं है कि जिसने पत्रिका की डिग्री ली है वही पत्रकार है। पत्रकार बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने उसे फॉर्मल तरीके से पढ़ा नहीं है लेकिन वह उनसे बेहतर कर रहे हैं जो डिग्री होल्डर हैं। तो सोशल मीडिया ने यह भी दिया है लोगों को। लेकिन मुझे लगता है जिस तरह की पत्रकारिता में करती हूं या जिसमें विश्वास रखती हूं वह पढ़ने लिखने वालों के लिए होती है अगर आपके सवाल का जवाब दूं तो ऐसा लगता है कि जब भी किसी इशू के बारे में बात करते हैं लिखते हैं या उसकी कवरेज करते हैं उसका वहीं ढंग सही होता है। आप सबसे बात करें सभी को स्पेस दीजिए आईडेंटिफाई करें इस स्टोरी में कौन-कौन स्टेज होल्डर हैं। तो उसमें यह भी है आपको काटना छांटना नहीं है। सबसे बात करके इसके बाद आपको अपना एक वर्जन देकर फिर उसे सभी के पर्सपेक्टिव पर छोड़ दीजिए। कौन इसे कैसे देखता है । तो यह तरीका है हालांकि यह मैं अपनी कार्यशैली के हिसाब से बता रही हूं लेकिन जर्नलिज्म सोशल मीडिया पर भी हो रही है ।जैसे मैं बता रही थी वीडियो के जरिए, कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। कंटेंट क्रिएटर तो कंटेंट बनाते हैं वह भी अपने आप को जर्नलिस्ट बोल रहे हैं उनको लगता है कि यही पत्रकारिता है तो वह भी बहुत चेंज हो रहा है I लेकिन जो लोग इसमें एडजस्ट नहीं कर रहे हैं वह खत्म भी हो जाएंगे ।कुछ टाइम में मुझे ऐसा लगता है। सभी को सीखना भी होगा कि कैसे बदलना है। अपने कम्युनिकेशन के, मीडियम को, अपने कहानी बताने के अंदाज को।

अरमान नदीम :- आपने कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है और जो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वह खत्म भी हो जाएंगे लेकिन फिर भी असर रहेगा।

स्नेहा रिछारिया :- बिल्कुल रहेगा क्योंकि उनका भी कंजप्शन हुआ है जैसे कि मैं बता रही हूं मैं जर्नलिज्म करती हूं उनकी एक निश ऑडियंस है उनको बहुत कम लोग पढ़ते हैं उनके कोई मिलियन व्यूज नहीं आते हैं लेकिन वह सरवाइव करेगा ऐसा नहीं है कि वह खत्म हो जाएगा लेकिन उसे स्पेस में काम करने वाले लोग स्ट्रगल करते हैं जैसे मैं भी कई बार सोचती हूं की जो मैंने इतना पढ़ लिखकर, इतना मुश्किल से ट्रैवल करने के बाद जो लिखा है तीन हज़ार शब्दों का ,उसको कितने लोग पढ़ेंगे उसको कितने लोग समझेंगे तो मैं भी सोचती हूं यार एक्चुअली शोल्ड ई दो थिस या मैं एक कमरे में बैठकर एक छोटी सी स्क्रिप्ट लिख एक अच्छा सा कैमरा के साथ और अच्छे से तैयार होकर उस स्क्रिप्ट को पढ़ दूं और उसे वीडियो को अच्छे से एडिट कर कर सोशल मीडिया पर डाल दूं या ट्रेडीशनअल ट्रांजैक्शन पर लगा दूं तो रेल तो उसमें ज्यादा व्यूज आएंगे क्योंकि कंजप्शन ऐसा हो रहा है ,हो गया है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो मैंने तीन हज़ार शब्द लिखे हैं उनका कोई मायने नहीं है या उसका कोई उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है ।

अरमान नदीम :- अच्छा ऐसा कभी किसी पर्सनालिटी का इंटरव्यू लिया बाद में उनकी कथनी और करनी में फर्क नजर आया ऐसा कभी कोई एक्सपीरियंस?

स्नेहा रिछारिया :- ऐसा हुआ है मेरे साथ एक्चुअली में एक बार इसमें पहले में एक पॉडकास्ट प्लेटफार्म के लिए काम करती थी। तो उसमें पॉडकास्टिंग में बहुत होता है। उनको ऐसा लगता है कि पॉडकास्ट ऐसा प्लेट फार्म है जहां आप अपनी बात कह सकते हैं आप अपने काम के बारे में बताइए और लोग इसे एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं लेंगे लोग समझते हैं कि यह 30 मिनट का एपिसोड है जिसमें हमें कुछ सीखने को मिलेगा तो उसी के चलते हुआ बेंगलुरु में एक इनीशिएटिव है उन्होंने अप्रोच किया हमें एडिटर थ्रू बेंगलुरु में जो वॉटर क्राइसिस है इसके बारे में आप इससे इससे बात करिए तो मैंने किया इंटरव्यू रिलीज भी हो गया उसके बाद नेक्स्ट ईयर की बात है जब बेंगलुरु में वॉटर क्राइसिस आया बहुत भयानक पानी की कमी हो गई थी तो उसे वक्त लगा कि यहां से एक स्टोरी करती हूं तो सोचा कि उन्हें से बात करते हैं जिन्होंने जिसे लास्ट ईयर इंटरव्यू किया था तो मैंने उन्हें लिखा कि बताइए कभी अब बताइए अभी जो क्राइसिस चल रहा है वह उसे वक्त उन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी बातें करी थी तो अब उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं ग्राउंड पर जंग जो लोग काम कर रहे हैं उसे मुझे आप कनेक्ट कर सकते हैं और आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है इस हालत में तो उसे वक्त उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया तो इस तरह की चीज होती है फिर पता चला कि वह कुछ खास करते भी नहीं थे काम उनके इस रवैया के बाद हमने उनका वह इंटरव्यू भी हटा दिया था और एक मैसेज थ्रू भी दिया था कि यह बिल्कुल अनप्रोफेशनल बिहेवियर है

अरमान नदीम:- संस्था के साथ ऐसा कभी अनुभव रहा कि उनकी वजह से अपनी आईडियोलॉजी से समझौता करना पड़े या ऐसा दबाव डाला हो कि नहीं इसी तरह से काम करना है?

स्नेहा रिछारिया :- मैंने जहां काम किया वहां ऐसा नहीं हुआ, काफी ठीक था. उन्होंने मुझे काफी स्पेस दिया था। डेफिनेटली होता है और मैं बिना नाम लिए ही आपको बता सकती हूं मैंने जितना देखा है जितना भी मैं मीडिया स्पेस को समझती हूँ बहुत सारे जो डिजिटल मीडिया में लोग हैं नए प्लेटफार्म है जो बहुत ही खुद को रिवॉल्यूशनरी दिखाने की कोशिश करते हैं। कि हम तो लेबर राइट्स पर काम करते हैं हम लोग बंधुआ मजदूरी के ऊपर स्टोरी करते हैं। लेकिन जब आप उनके लिए स्टोरी करने वाले पत्रकारों को देखेंगे बात करेंगे तो पता चलेगा कि उन्हें 25-30 हज़ार में लगा रखा है दिन भर काम कर रहे हैं वीकेंड्स पर बुला रहे हैं एकदम एक्सप्लोइट कर रखा है। मतलब उन्होंने मास्टर्स किया है उन्हें आप 20-25 हज़ार में रखना चाहते हैं तो उनको बाहर दुनिया को सरकार को क्रिटिसाइज करने का जो जोश है जब बात अपने पर आता है तो खत्म हो जाता है। लेकिन बाहर वो दिखाने की कोशिश में रहेंगे की कुछ भी इंजस्टिस हो रहा है तो उस पर लिखते हैं और हम ही पत्रकारिता के कर्ताधर्ता है लेकिन जो उनके अंदर का सिस्टम होता है वहीं उन्हें सबसे ज्यादा एक्सप्लोइट करता है।

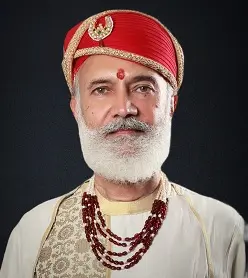

Dr. Gaurav Bissa

डॉक्टर गौरव बिस्सा

दुनिया में कोई भी किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता है, सारी प्रेरणा आंतरिक है। - डॉक्टर गौरव बिस्सा

पाँच सौ से ज्यादा मैनेजमेंट कार्यशालाओं का आयोजन कर लगभग दो लाख से ज्यादा प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों, बैंक कर्मियों, सरकारी कर्मचारियों, अध्यापकों, वैज्ञानिकों, कॉर्पोरेट कार्मिकों को प्रत्यक्ष मैनेजमेंट प्रशिक्षण देने का राष्ट्रीय कीर्तिमान स्थापित करने वाले मैनेजमेंट ट्रेनर डॉक्टर गौरव बिस्सा से शब्द संवाद के लिए अरमान नदीम की खास बातचीत ।

परिचय डॉक्टर गौरव बिस्सा

• विश्व विद्यालय अनुदान आयोग (UGC) प्रोजेक्ट हेतु दूरदर्शन के ज्ञान दर्शन, व्यास चैनल के लिए अब तक 90 (नब्बे) से ज्यादा मैनेजमेंट फिल्मों का निर्माण और विषय विशेषज्ञ की भूमिका का निर्वहन किया। ये फि़ल्में मार्केटिंग मैनेजमेंट, संगठनात्मक व्यवहार और सामान्य प्रबन्ध अध्ययन के विषयों पर आधारित हैं।

• मानव संसाधन प्रबंध और प्रशिक्षण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने पर इंडियन सोसाइटी फॉर ट्रेनिंग एण्ड डेवलपमेंट(ISTD) द्वारा भारत के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट ट्रेनर का आई एस टी डी विवेकानन्द राष्ट्रीय पुरस्कार, पच्चीस हज़ार रूपए नकद और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित, पूरे भारत में प्रथम स्थान।

• मैनेजमेंट शिक्षा की सर्वोच्च संस्था ऑल इण्डियन मैनेजमेंट एसोसिअशन (AIMA) नई दिल्ली द्वारा जुलाई 2015 में एक वर्ष की चयन प्रक्रिया के उपरान्त भारत के “सर्वश्रेष्ठ सर्टिफाइड मैनेजमेंट ट्रेनर” का प्रमाण पत्र।

• नेशनल ओपन कॉलेज नेटवर्क, यूनाइटेड किंगडम और ऑलइण्डिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा “सर्वश्रेष्ठ अन्तर्राष्ट्रीय मैनेजमेंट ट्रेनर” का प्रमाण पत्र प्राप्त।

• मानव व्यवहार और मानव संसाधन विकास के क्षेत्र में नेशनल एक्रेडिटेड मैनेजमेंट टीचर अवार्ड से सम्मानित, राजस्थान में एकमात्र।

• जैसलमेर स्थापना दिवस पर जैसलमेर फोर्ट म्यूजियम ट्रस्ट(जैसलमेर महारावल) द्वारा सर्वोच्च महारावल जैसल सम्मान से सम्मानित।

• बीकानेर स्थापना दिवस पर राव बीकाजी संस्थान, जिला प्रशासन और नगर विकास न्यास द्वारा आयोजित समारोह में मैनेजमेंट शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान पर प्रतिष्ठित “अमर कीर्ति पुरस्कार” से सम्मानित।

• गणतंत्र दिवस 2012 में जिला प्रशासन बीकानेर, गणतंत्र दिवस 2005 में जिला प्रशासन जोधपुर तथा स्वतंत्रता दिवस 2014 को नगर निगम बीकानेर द्वारा पर सम्मानित।

• आईआईएम राजस्थान उदयपुर के संस्थापक विशेषाधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी।

• मैनेजमेंट की 15 (पन्द्रह) पुस्तकों का लेखन।

• 70 (सत्तर) से ज्यादा शोध पत्र रेफ्रीेड जर्नल्स में प्रकाशित।

• 200 से अधिक शोध पत्र अनेकानेक कॉनफ्रेंसेज़, सेमीनार में प्रस्तुत और प्रकाशित।

• रोजगारपरक शिक्षा के क्षेत्र में 11 (ग्यारह) विशेष कोर्सेज़ का लेखन और सम्पादन।

• अखबारों में नियमित कॉलम लेखन, नेशनल राजस्थान में कॉर्पोरेट मैनेजमेंट और लाइफ मैनेजमेंट पर आधारित “गुरुमंत्र” स्तम्भ में 1200 (बारह सौ) से ज्यादा लेख प्रकाशित।

• मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में 10 (दस) मैनेजमेंट कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स का सफल क्रियान्वयन।

• तीन सौ से ज्यादा शिक्षण संस्थानों में केरियर गाइडेंस, प्रबन्ध प्रशिक्षण, रोजगारपरक प्रशिक्षण देने का कीर्तिमान।

• दस विश्वविद्यालयों में बोर्ड ऑफ़ स्टडीज़ सदस्य, कन्वीनर या चेयरपर्सन के रूप में कार्यानुभव।

• रामायण, महाभारत, भगवद गीता पर विशेष शोध करने पर राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित।

• चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा प्रतिष्ठित आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट प्रोफ़ेसर अवार्ड, पांच अन्तरराष्ट्रीय और बीस राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित। नगर निगम, चुरू जिला प्रशासन, अस्थमा केयर सोसाइटी, ब्राह्मण महासभा, जोधपुर कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड मैनेजमेंट, लायंस क्लब, सीमा सुरक्षा बल, सेंट्रल रिज़र्व पुलिस बल इत्यादि सहित अब तक सत्तर से ज्यादा स्वयंसेवी संस्थानों द्वारा सम्मानित।

• सात विद्यार्थियों को पी एच डी और 150 विद्यार्थियों को डेज़रटेशन हेतु गाइडेंस।

• रेडियों में नियमित रूप से वार्ताओं का प्रसारण, रेडियों पर सुभाष चन्द्र बोस के जीवन पर आधारित तेरह खंडीय नाट्य“कदमों के निशां” का लेखन और निर्देशन। अब तक पचास से ज्यादा रेडियो कार्यक्रमों में भूमिका।

• जयपुर दूरदर्शन पर “देखो-देखो”, “सोने की चिडकली” और“लल्ला को ब्याह” में अभिनय। विद्यार्थियों हेतु पर्सनैलिटी डेवेलपमेंट शो “आओ हम बदलें वर्तमान” कार्यक्रम में बीस वार्ताएं प्रसारित। विद्यार्थियों में बढते तनाव को दूर करने हेतु टीवी शो “एक्ज़ाम्स - टेक इट ईज़ी” में बतौर मुख्य वक्ता और निर्देशक के रूप में कार्य।

• विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर विद्यार्थी के रूप में वाद विवाद और आशु भाषण में कॉलेज हेतु अस्सी से ज्यादा पुरस्कार जीतने का विशेष कीर्तिमान।

दैनिक युगपक्ष में नियमित कॉलम ।

अरमान नदीम :- आप साइंस से ग्रेजुएट हैं और उसके बाद एमबीए किया है और आज की तारीख में लाखों लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, साहित्य की तरफ रुझान कैसे हुआ?

डॉ. गौरव बिस्सा :-बिल्कुल आपने सही कहा की मैं साइंस ग्रेजुएट हूं और उसके बाद मैंने एमबीए किया । एम ए हिस्ट्री। पत्रकारिता में मास्टर्स , इन सब के बाद तकरीबन एक साल कॉरपोरेट सेक्टर में रहने के बाद मैंने शिक्षा को चुना बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। तभी से मैं यही काम कर रहा हूं । साहित्य लेखन की जहां तक बात है कि कैसे जुड़ना हुआ तो घर में शुरू से ही पढ़ाई का एनवायरमेंट आभामंडल बना रहा । मेरे पिताजी एक अच्छी लाइब्रेरी मेंटेन करते हैं । प्रेस कटिंग मेंटेन करते हैं। शुरुआत से ही क्योंकि घर में लाइब्रेरी थी तो पिताजी मुझसे कहा करते थे कि यह मेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फाइल है इसकी तुम मुझे इंडेक्सिंग करके बताओ लेख नंबर एक जुपिटर पर क्या दिक्कत आ रही है या फिर मार्स पर क्या चल रहा है एक लाइन में लिखकर बताओ तो पढ़ना ही पड़ता था।यहां से मेरी धीरे-धीरे पढ़ने की रूचि विकसित हो गई। और मेरे लेखन की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वह सरलतम भाषा में है। अंतिम छोर में बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे समझ सकता है। मेरा तो उद्देश्य यही रहता है। यहीं से मेरी साहित्य के प्रति दिलचस्पी और अधिक जागी।

अरमान नदीम :- मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। लोगों के दिमाग में कई तरह के सवाल होते हैं इससे जुड़े हुए, इसे हम कह सकते हैं आसान होता है उपदेश देना। सवाल है कि व्यक्ति उसे अपने जीवन में कैसे उतारते है ?

डॉ. गौरव बिस्सा - अरमान जी अगर मैं आपको बताऊं तो मैं आज तक दो लाख से अधिक लोगों को प्रशिक्षण दे चुका हूं। मैं प्रेरणा की बात कहता हूं और मैं कहता हूं टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए कम से कम हजार जगह कहां होगा कि टाइम लॉक बनाओ 9:00 क्या करते हो 8:00 क्या करते हो 10:00 क्या करते हो तीन दिन बनाओ आपको आपकी प्रोडक्टिविटी समझ में आ जाएगी कितने उत्पादक हैं । बार-बार कहने से मुझे खुद में एक बदलाव यह महसूस हुआ कि आप जब भी मेरे पास में आएंगे तो आपको मेरे पास एक प्लान मिलेगा । किस वक्त और किस दिन मुझे क्या-क्या काम करने हैं यह पहले से मेरे फिक्स्ड रहते हैं । आपको कहा कि कोई भी चीज असंभव नहीं है और मनुष्य चाहे तो क्या नहीं कर सकता जब मैं यह बात सौ बार कहूंगा या बार-बार लोगों को खुद की तरफ से समझाऊंगा और जब मेरे पास में ऐसा कोई कार्य आएगा जो मुझे कठिन लगे तब यह चीज मेरे दिमाग में भी आएगी की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं नहीं कर सकता । और मनुष्य चाहे तो कुछ भी कर सकता है । उदाहरण जिसे मैं अपने शिष्यों को समझता हूं तो वह उदाहरण कहीं ना कहीं मेरे सामने या तो पहले घटित हो चुके होते हैं और आगे भी होते रहेंगे । दिमाग में कहीं ना कहीं यही चीज घूमती है कि अगर वह कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। एक चीज में जोड़ना चाहूंगा इसमें कि दुनिया के अंदर कोई भी किसी को भी मोटिवेट नहीं कर सकता , सारी प्रेरणा आंतरिक है । मैं सिर्फ आपको ऊपरी तौर पर समझा सकता हूं कि आपको किस तरीके से क्या चीज करनी चाहिए। आप तो साहित्य जगत से जुड़े हैं और अपने मारवाड़ी में कहते हैं "अक्ल सरीरा उपजे दिया लागे डाम "यानी की अक्ल की प्रेरणा होती है वह अंदर से आती है। आप हजार बार कह दीजिए कि यह आपको पढ़ना है इस वक्त आपको करना है अगर वह नहीं करना चाहता उसके अंदर से वह ऊर्जा नहीं मिल पा रही है उसे तो वह नहीं करेगा।

अरमान नदीम :- ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति अपने सामाजिक मूल्यों से भटकता जा रहा है, और अगर हम इसे एक धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखें फिर चाहे वह हिंदू धर्म से जुड़ा व्यक्ति हो या इस्लाम धर्म को मानने वाला नौजवान, कहीं ना कहीं वह अपने सामाजिक और धार्मिक दोनों ही मूल्यों से दूर होता जा रहा है।

डॉ. गौरव बिस्सा :-मैं इस सवाल का जवाब आपको रिसर्च बेस मामले को देखते हुए दूंगा क्योंकि मैं खुद प्रोफेसर हूं तो मैं आपको इस तरीके से इस चीज का जवाब देना चाहूंगा । बहुत ही साफ-साफ दो कारण है इस चीज के पहले होता है भ्रष्टाचार की औकात बहुत खरी बात कहना चाह रहा हूं पहले भ्रष्टाचार की औकात पति अपने भ्रष्टाचार की औकात के अनुसार आनंद ले रहा है स्टूडेंट एक शिष्य की भ्रष्टाचार की औकात है कि वह अपनी क्लास को छोड़ दे और बाहर जाकर मौज मस्ती करें। थोड़ा अगर आगे बढ़े और एक सरकारी कर्मचारी की औकात है कि वह देर से जाए और जल्दी घर वापस आ जाइए उसकी औकात है। व्यापारी है तो वह कुछ मिलावट करके अपना काम निकल रहा है। आप अगर एक बच्चे से पूछेंगे कि तुम बड़े होकर क्या बनोगे चलिए हम इसे थोड़ा और आसान करते हैं अगर आप एक अच्छे खासे स्कूल अध्यापक से पूछें कि आप क्या बनना चाहते हैं आगे और क्या करना चाहते हैं और क्या सोचते हो तो वह यह रहेगा कि मैं शिक्षक तो हूं लेकिन मेरा पटवारी में सलेक्शन हो गया , देश की सेवा करूंगा । मैंने उसे कहा कि तुम उससे अधिक वेतन श्रृंखला पर इस वक्त मौजूद हो जवाब आता है कि देश की सेवा करूंगा। देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार करने की जो हैसियत होती है वह पटवारी में ज्यादा है शिक्षक में इतनी नहीं होती।और कितनी बार उसे दोहराया जाता है यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण वजह है यह सब होने की साल में एक बार 3 महीने में एक बार दिन में एक बार। एक बार एक व्यक्ति को नींद नहीं आई कहता है कि आज रिश्वत ली है ,दूसरे व्यक्ति को नींद नहीं आती कहता है क्यों क्योंकि आज मैंने रिश्वत नहीं ली है। और इन सब गतिविधियों को व्यक्तियों ने व्यक्ति ने सामान्य मूल्य मान लिया है कोई उसकी बांह पकड़कर यह नहीं पूछता अरमान जी की तुम्हारा वेतन तो पचास हज़ार है और तुमने घर पांच करोड़ का कैसे बना लिया। उल्टा उस व्यक्ति की प्रशंसा होती है। तो यही एकमात्र मूल्य बन चुका है कि किसी भी माध्यम से मुझे धन कमाना है फिर उसकी कोई भी वजह कारण और मध्यम क्यों ना हो। और जब पैसा कमाना पहली प्राथमिकता हो जाए और घर परिवार की मर्यादा दूसरे दर्जे पर आ जाए। तब यह सब होता है।

अरमान नदीम :- जैसा कि आपने कहा लोगों ने इन्हें अपना लिया है ,बड़े लोगों को या फिर नेताओं को भ्रष्टाचार करते हुए कि यह बड़ा है तो यह बड़ा भ्रष्टाचार करेगा तो यह इसमें सफल कैसे हुए लोगों की मानसिकता को इस तरीके से बनाने में ?

डॉ. गौरव बिस्सा :- नहीं यह सफल नहीं हुए हैं इसके अंदर अब जैसे कि युवा है या हम लोग हैं तो हम आसान मार्ग को चुनना पसंद करते हैं जो मेहनतकश जो चीज हैं उसमें हम अपने आपको देखना ही नहीं चाहते ,लोग चुनाव में वोटिंग तक करने नहीं जाते हैं । अगर आपको किसी राजनेता से परेशानी है तो आप उसके खिलाफ वोट डालिए आप अगर वह इलेक्ट भी हो चुका है तो आप उसके सामने जाकर अपनी आवाज बुलंद कीजिए लेकिन यह लोग नहीं करते हैं इस तरीके की चीजों को और अगर जाते भी हैं समस्याएं लेकर तो वह अपनी निजी कामों के लिए राजनेताओं के पास हो जाते हैं सामाजिक कार्यों के लिए आपको बहुत ही कम लोग दिखेंगे जो नेताओं के पास जाते हैं । यह उन्हें कहते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए नेताओं से बात क्यों नहीं करते हो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि राजनेताओं ने काम नहीं किया होगा आज हमें आजाद हुए इतने वर्ष हो गए हैं नेताओं ने काम किया है लेकिन जिस तरीके से उन्हें ट्वीट करना चाहिए उसे तरीके से ना तो जनता उनके साथ व्यवहार करती है ना वह जनता के साथ। और यह गलती उनसे ज्यादा मैं समाज की मानता हूं।

अरमान नदीम :- आगे अगर हम बात करें तो वह भी एक सामाजिक समस्या ही है, अकेलापन मैं इस पर एक आर्टिकल भी लिखा था जिसका शीर्षक मैंने रखा था तन्हाई और अकेलापन। और यही समस्या मुझे लगता है समाज की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है और इसी पर मैं आपके विचार लेना चाहता हूं।

डॉ. गौरव बिस्सा :- तन्हाई और अकेलापन क्या बात है बहुत ही बढ़िया विषय आपने छेड़ा है। आपने जो बात कही है काबिले तारीफ है और मैं इसलिए ऐसा कहूंगा क्योंकि मौजूदा वक्त की जो स्थिति है वह बहुत ही पीड़ादायक है । मैं सबसे पहले आपको अगर बात कहूं तो शोध के विषय में ही आपसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। एक शोध में बताया गया है कि 2026 जो हमारा आने वाला साल है उसमें 17 करोड़ आदमी और 2036 तक। और महिलाओं की स्थिति और भी खराब है जिसमें 50 फ़ीसदी तक महिलाएं अकेलेपन से परेशान हैं। और क्योंकि लोग एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हैं इस वजह से जो दिल में और अंदर ही अंदर जो कुंठा पनपती है उसे जिस तरीके से व्यक्ति का मानसिक और शारीरिक नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई सदियों तक नहीं की जा पाएगी। और जिस तरीके से मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है लोगों का यह हैरान करने वाली चीज है। अब इसका यही है समाधान के आपको लोगों से मेलजोल बढ़ाना पड़ेगा। ह्यूमन लाइब्रेरी जैसी चीजों की जरूरत पड़ी है हमें यानी कि सामान्य पुस्तकालय में आप क्या करते हैं आप जाते हैं अपनी पसंद की या अपनी रुचि अनुसार पुस्तक लेते हैं उसे पढ़ते हैं और वापस दे देते हैं और उसी तरीके से डेनमार्क में ह्यूमन लाइब्रेरी का चलन हुआ जिसके अंदर आप जाएंगे और आधे घंटा एक घंटा के लिए वहां व्यक्ति को हायर करेंगे अपनी बात करने के लिए तो आज हम इस मुकाम तक आ चुके हैं। तो अकेलेपन से दूर होने के लिए सिर्फ मोटिवेशन नहीं होता उसके लिए जुड़ना पड़ता है, बोलना पड़ता है बात करनी पड़ती है और मनोविज्ञान तो बहुत ही एक शानदार बात कहता है कि जितना नुकसान आपको नशे से होता है उससे कहीं गुना अधिक अकेलेपन से होता है। अकेलापन तो बहुत घातक है।

अरमान नदीम :- बिल्कुल आपने बहुत गहरी और शानदार बात कही है अकेलेपन को लेकर के और जिस तरीके से मैंने आपको अपने आर्टिकल के बारे में बताया तन्हाई और अकेलेपन जिसका शीर्षक था उसमें मैं भी यह साफ-साफ लिखा कि अकेला और अकेलापन दोनों में फर्क है अब मैं अकेला अगर बैठा हूं तो अपनी लाइब्रेरी में मैं कुछ काम कर सकता हूं मैं उसे अकेलापन नहीं मानूंगा लेकिन अकेलेपन का जो व्यक्ति शिकार है वह दस लोगों के बीच बैठा भी खुद को अकेला महसूस करेगा तो इन चीजों को समझने की समझने की और जो इसके शिकार हो चुके हैं उनके मां को बाप की आज की तारीख में बहुत ज्यादा जरूरत महसूस है। एक और चीज पर मैं कहना चाहूंगा मेरी बातें से लोगों को लग सकता है कि मैं ज्यादातर आलोचना करता हूं लेकिन मैं इसे आलोचनात्मक नहीं विचारात्मक समझता हूं और कुछ चीज हैं जो समाज को लेकर चिंतित करती है क्योंकि मैं जिस उम्र में हूं और मैं जब अपने साथ के लोगों को देखता हूं तो मेरी चिंता और बढ़ जाती है क्योंकि आज के युवा के आदर्श वह हैं जो कानून की नजर में गुनहगार हैं।

डॉ. गौरव बिस्सा :- समाज जिनका सम्मान करता है समूचा समाज वैसा ही बांटा जाता है आपने गलत लोगों को हीरो के रूप में अगर प्रेजेंट किया तो निश्चित ही आपकी आने वाली पीढ़ी भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलेगी। फिर चाहे वह फिल्मी जगत से जुड़े ही लोग क्यों ना हो वह कहीं केसों में सामने आते हैं लेकिन उसके बाद में भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट या मैं कहूं भीड़ है जो उन्हें मानती है तो जब इस तरीके की चीज होती है तो हम देखते हैं कि उन्हें प्रेजेंट किस तरीके से किया गया है समाज के सामने बात तो यही है कि सवाल समाज को खुद से पूछना चाहिए कि हमने यह किस तरीके से अपने आने वाले लोगों को तैयार किया है। बच्चों में युवाओं में संदेश ऐसा जाता है कि अच्छा बदमाशी करने पर अखबार में फोटो आती है यही करेंगे। तो बात यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है अगर मीडिया को ऐसा लग रहा है कि एक गलत दिशा में समाज के युवा जा रहे हैं तो उनके पैरेलल ही उन लोगों को आप आगे बढ़ाओ जो अच्छे काम कर रहे हैं । फिल्मी जगत में भी अच्छा काम करने अपने सामाजिक जीवन में भी अच्छा काम कर रहे हैं वह राजनेता के रूप में एक अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं तो इन लोगों को आगे लाना चाहिए ना कि ऐसे लोगों को जिनके बारे में केसेज हैं ,जो हत्यारे हैं। आप यह देखिए की सेना में नहीं जुड़ना चाहते बच्चे। जानकारी नहीं है राष्ट्रभक्तों के बारे में तात्या टोपे के बारे में विदेशियों ने यह कहा था के वह इतना खतरनाक शत्रु है कि मैं उसे दो बार मारना चाहता हूं। टीपू सुल्तान जिन्होंने अंग्रेजो से लोहा लिया जिन्होंने अपना पूरा जीवन बिताया उनके बारे में आज का युवा जानता कितना है। म्यूजियम के अंदर टीपू सुल्तान की तलवार देख रहा था तो मुझे पीछे से बुलाने के लिए कहा गया कि तलवार साथ में लेकर चलनी है क्या। मतलब यह है कि हम लोगों ने हमारी मीडिया ने हमारे समाज ने गड़बड़ लोगों को आगे रखा और आगे इन लोगों की प्रेजेंटेशन। ।

अरमान नदीम :- आपने सही कहा कि लोग धन के पीछे भाग रहे हैं और जब कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे सलाह भी असल में इसी तरह की दी जाती है कि तुम पैसा कमाओ अब मैं थोड़ा सा आपको एक उदाहरण अपना ही देना चाहूंगा इस बीच में शब्द संवाद लगातार जारी है और इसके माध्यम से मेरी कोशिश रहती है कि मैं अलग-अलग लोगों से अलग-अलग शख्सियत से बातचीत करूं और जब मेरे आस-पास के लोग इसे पढ़ते हैं तो वह सवाल यही करते हैं कि तुम्हें अखबार कितना पैसा देता है इसका इससे बढ़िया इसे लिखकर ब्लॉग में डाल दो और इतना लंबा पढ़ेगा कौन यह इस तरह की चीज आती है तो जब लोगों को समझ नहीं होती तो वह इस तरीके की बात करते हैं अब उन्हें कौन बताएं कि जिससे बातचीत हो रही है वह अगर सेमिनार हॉल में यह बात कहें तो तुम हजारों रुपए देकर उनकी बात सुनोगे लेकिन वह जो तुम्हारे घर आ रहा है पांच रुपए का अखबार उसमें लाखों की बात है ,करोड़ों की बात है जो लोग लाइनर लगाकर समझते हैं वह चीज तुम्हारे घर में आ रही है।

डॉ. गौरव बिस्सा :- इस चीज का हम किसे दोष दें क्योंकि यह मानसिकता ही है कि अगर व्यक्ति संपूर्ण निशुल्क हो जाए तो लोग उसकी कद्र करना छोड़ देते हैं। और लोगों को यह लगने लगता है कि इसके पास कंटेंट डिलीवर करने को नहीं है। आपने यह कहिएगा कि आज मैं जो आपके आगे पचास लाइन बोल रहा हूं मक्खन की भांति है जो मैंने पचास हजार लाइन जो शब्द मैंने पढ़ें उनके सार है यह समय की कीमत कौन देगा। एक कटोरी बनाने की भांति है । आदमी 8 घंटे में 400 कटोरी बनाता है बेचने में उसे 2 घंटे लगे ,आप कहेंगे कि दो घंटे के तो दो रुपए ही होंगे अब वह आठ घंटे कौन चुकाएगा। शिक्षक के पेशे की सबसे बड़ी त्रासदी यही है उसकी मेहनत को देखने के लिए तैयार ही नहीं । यही तो सबसे बड़ी दुखद बात है कि जो चीज फ्री में मिल जाती है उसे लोग बेकार समझने लगते हैं । और उसका मूल्य जानते ही नहीं और उसे कहते हैं इसका कोई मोल ही नहीं। फिल्में बनती है अभिनय होता है और उसमें कलाकार तीन-तीन सो चार-चार सौ करोड रुपए लिया करते हैं ।अब जो उस कलाकार को पैसा मिला है वह उसकी ब्रांड वैल्यू है। यही बात है कि अगर आप हर जगह उपलब्ध हो जाएंगे तो आपको लोग इस्तेमाल करके छोड़ देंगे। आप मान कर चलिए आपने गाना सुना और आपको वह बहुत पसंद आया और आप उसे मन ही मन हजार बार गुनगुनाएंगे लोगों के सामने । अगर बैठे हैं तब भी आप गुनगुना रहे हैं लेकिन अगर मैंने कहीं पर कोई चीज बोली है ,अपनी स्पीच के अंदर कोई चीज सुना दी, कथा सुना दी और उसे मैं कहीं और रिपीट कर दिया वहां वो पांच फ़ीसदी जो कॉमन ऑडियंस होगी। बड़ी शातिर मुस्कान के साथ दिखेंगे और कहेंगे वहां पर भी इसने वही बोला था मैं तो कोई बात दोहरा नहीं सकता। हर बार के लिए कुछ नया तैयार करना होगा। यह कोई आसान चीज थोड़ी है। आज आपने कुछ लिखा है तो इसकी रायल्टी आपको क्यों नहीं मिलनी चाहिए बिल्कुल मिलनी चाहिए। चार लाइन की लघु कथा लिखने के अंदर चार घंटे लग जाएंगे। सिर्फ चार लाइन नहीं है वह चार घंटे की मेहनत है । वह चार घंटे का श्रम है। आपने कहा कि कई लोग कह देते हैं कि इतना बड़ा जो आप लिख रहे हैं इसे पढ़ेगा pकौन तो आप यह कहिए कि शब्द संवाद को अगर कोई एक व्यक्ति भी पढ़ रहा है तो शब्द संवाद मेरा सार्थक है। शब्द संवाद की एक लाइन पढ़कर भी अपने जीवन में कुछ बदलाव ले आए तो वह सार्थक है।

अरमान नदीम :- कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचने की क्षमता को खो देते हैं । ऐसा महसूस होता है कहूं कि कुएं के मेंढक यह जो एक शख्सियत होती है यह क्या है यह उसके आभामंडल का कारण है या यह उसी के मूल का हिस्सा है?

डॉ. गौरव बिस्सा :- यह उनके मूल का हिस्सा नहीं है। हर मनुष्य के मन में एक अनिश्चित आचरण होता है वह किसी भी व्यक्ति की प्रगति को देख को पचा नहीं पाता । बहुत ही अच्छा शोध कार्य हुआ था जिसमें पूछा गया की तनख्वाह हम डबल कर देते हैं आपके साथ वाले हैं उनकी भी डबल कर देते हैं यह तो रही पहली घटना और दूसरे के अंदर कहा गया कि आपकी तनख्वाह आधी कर देते हैं और उनकी भी तनख्वाह आधी कर देते हैं उत्तर लोगों में कहा जो दूसरा ऑप्शन है वह कि मेरी आधी कर दो भले से लेकिन सामने वाले की डबल मत करना । जैसा कि आपने कहा कि जो नेगेटिव सोच होती है एक एकदम संकुचित सोच है यही होता है और मुझे तो लगता है कि व्यक्ति को कई बार खुद से सवाल करने चाहिए कि मैं आखिर चाहता क्या हूं जीवन के लक्ष्य क्या है। हमें क्या करना है। मेरा मौलिक समर्थ क्या है। मैं दिशा में सर्वश्रेष्ठ हूं। उस दिशा में अगर हम काम करें तो हमारी शख्सियत में बेहतरीन तब्दीली आएगी ।

अरमान नदीम - शब्द संवाद के कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार।

डॉक्टर गौरव बिस्सा - आपका धन्यवाद ।

Chitranjan Mishra

Chitranjan Mishra

चित्तरंजन मिश्र

साहित्य में आलोचना की विश्वसनीयता ख़त्म हो रही है - चित्तरंजन मिश्र

साहित्य अकादेमी दिल्ली में हिन्दी परामर्शक मंडल के संयोजक और महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे वरिष्ठ साहित्यकार चित्तरंजन मिश्र से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।

परिचय

जन्म 29 दिसंबर 1956 उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के भागलपुर कस्बे के एक सुशिक्षित ,कुलीन ,प्रतिष्ठित किसान परिवार में. प्रारंभिक शिक्षा गाँव और आसपास के विद्यालयों में । उच्च शिक्षा स्नातक स्नातकोत्तर एवं पीएचडी गोरखपुर विश्वविद्यालय से जो अब दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय हो गया है। शोध विषय निर्गुण भक्ति काव्य में रामकथा 1982 मे उपाधि प्राप्त की । जनवरी 1983 से इसी विश्वविद्यालय में प्रवक्ता, 1993 से उप आचार्य और 2001 से आचार्य पद पर दायित्व निर्वहन.2016 जनवरी से 2018 दिसंबर तक विभागाध्यक्ष. अगस्त 2014 से दिसम्बर 2015 तक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर एवं संयोजक हिंदी परामर्श मण्डल केंद्रीय साहित्य अकादेमी दिल्ली के पद पर दायित्वों का निर्वहन । गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ एवं उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष एवं महामंत्री के रूप में 15 वर्षों तक शिक्षकों एवं विश्वविद्यालयों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष पूर्ण नेतृत्व. संपादित कृतियां... साहित्य के दृष्टिकोण, कथा भूमि, गद्य की रेखाएँ ,भारतीय साहित्य प्रतिनिधि रचना संचयन, भोजपुरी साहित्य संचयन अन्य प्रकाशन.... कबीर और तुलसी का आंतरिक साम्य ,निर्गुण भक्त कवियों का रामकाव्य, भाषा संस्कृति और समाज. महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में समकालीन साहित्य पर आलोचनात्मक लेख प्रकाशित. सम्मान.... भगवत शरण उपाध्याय आलोचना सम्मान,. विशिष्ट हिंदी सेवी सम्मान ,प्रेस्टिज सारस्वत साहित्य सम्मान, श्रमवीर साहित्यकार सम्मान. आदि. विदेश यात्राएँ सन् 2012 मे नवें विश्व हिंदी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में व्याख्यान । 2014 में मारीशस के महात्मा गांधी संस्थान में व्याख्यान और सत्र की अध्यक्षता । 2015 में भारतीय लेखक प्रतिनिधि मंडल में चीन की यात्रा और चीनी लेखकों से विचार विमर्श, भारतीय दूतावास मे व्याख्यान और सम्मान.

अरमान :- आज की तारीख में आप साहित्य जगत में जाना माना नाम है लेकिन मैं यह सबसे पहले जानना चाहूंगा कि साहित्य में आपकी शुरुआत कैसे हुई?

चित्तरंजन मिश्र :- साहित्य में रुचि की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत से ही रूचि रही । गांव के परिवेश में ही में पला , बड़ा हुआ और मेरे बड़े भाई साहब घनश्याम नंद मिश्रा जी ,उन्होंने हिंदी में बहुत काम किया था और उनकी किताबें जब मैं पढ़ता था तो मुझे काफी आनंद आता था । उन किताबों को पढ़कर मेरी दिलचस्पी साहित्य की तरफ बढ़ी। और जब मैंने स्नातक स्तर सब्जेक्ट चुने वे हिंदी, संस्कृत और साहित्य से जुड़े थे । क्योंकि शुरुआत से ही मुझे पढ़ने का जो शौक़ लगा था भाई साहब की किताबों से तो वह शुरुआत मेरी अब तक बनी हुई है। और घर में भी मैं अपने परिवार के लोगों को पढ़ पढ़ कर सुनाया करता था। और एक शौक यह भी रहा कि लगातार अपने वक्त के लेखकों को, विचारकों को पढ़ना उनको समझने की कोशिश करना। राजनीतिक दिलचस्पी भी बनी रही।

अरमान :- हमें देखने को मिल रहा है ना सिर्फ आज से एक लंबे वक्त से लेखक आलोचना से कुछ खास दिलचस्पी नहीं रखते हैं असहज हो जाते हैं।

चित्तरंजन मिश्र :- आज के वक्त में साहित्य में आलोचना मुंह देखी हो गई है । एक बात आपने सही कही कि रचनाकारों ने आलोचना को स्वस्थ भाव से लेना कम कर दिया है। रचनाकार भी व्यक्तिगत खुन्नस रखने लगते हैं । अगर कोई आलोचना करे अगर उसके काम में कोई सुझाव दे दे तो लेखक नाराज हो जाते हैं कहा जा सकता है कि एक तरह की असहिष्णुता बढ़ी है। कह सकते हैं कि असहिष्णुता पूरे माहौल में बढ़ी है। इसका असर हमें लेखन पर देखने को मिल रहा है। और हमें यह चीज को भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम बात करें तो दोनों पक्षों को मध्य नजर रखते हुए न्याय संगत बात करें क्योंकि यह भी कह सकते हैं कि आलोचना ने भी अपनी विश्वसनीयता को खोया है। और जो विश्वसनीयता खत्म हो रही है उसमें हम देख सकते हैं कि गुटबाजी भी एक बड़ा कारण हमें नजर आता है। लेखक अपने संघ बना लेते हैं। कुछ-कुछ के अपने-अपने समूह हैं तो इस तरीके से तो न्याय संगत बात हो इसकी उम्मीद भी थोड़ी कम नजर आती है। इसमें यह भी हम देख रहे हैं कि एक समूह के लोग दूसरे समूह के लेखकों की चर्चा नहीं करते हैं दूरी बनाने की कोशिश रहती है। अगर आप किसी संगठन से जुड़े हैं तो वहां भी यही नजर आएगा कि दूसरे संगठन के लेखक के बारे में बात नहीं की जाती। इन्ही कारणों से आलोचना की विश्वसनीयता प्रभावित हुई है।

अरमान :- आपको लगता है आज की तारीख में चाहे वह युवा हो या साहित्यकार वह साहित्य के मूल से दूर होते जा रहे हैं और कहीं ना कहीं एक आसान रास्ते की तलाश में रहते हैं।

मिश्र :- देखने को मिल रहा है और उनके बहुत गंभीर कारण है। जो सबसे शुरुआती कारण मुझे लगता है वह समाज का वातावरण है। पूरे समाज के वातावरण में एक हड़बड़ी सी फैली हुई महसूस होती है। साहित्य हड़बड़ी का काम नहीं है। इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इसने भी लोगों के दिमाग पर खासा असर किया है। मान के चलिए आपका , मेरा फोन कुछ देर के लिए बंद हो गया तो हम परेशान हो जाएंगे। किन्ही कारण से अगर नेट बंद हो चुका है तो हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। यह जो जल्दबाजी तुरंत रेडीमेड का जो यह कलर आया है इसने साहित्य के ऊपर समाज पर एक खराब असर किया है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हम जो विज्ञापन देखते हैं इनका भी एक बहुत भयंकर असर देखने को मिलता है कि जिस तरीके से वह आम जनता को समाज को यह दर्शाने की कोशिश करते हैं कि यह कर देने से यह काम हो जाएगा या फिर जो दुनिया को मुट्ठी में लेने की लालसा भी एक वजह बनती है। इन सब चीजों की जो कि असल हकीकत दूर होती है। और दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश में वह खुद किसकी मुट्ठी में जा रहा है यह उसको एहसास तक नहीं है। मेरी नजर में पढ़ना चेतना के आंतरिक विकास का प्रकरण है। इन्हीं कारण से चेतना के आंतरिक विकास जो रुचि है वह लोगों में कम हुई है। तुरंत वह चीज चाहिए एक हड़बड़ी है जिसे हम कह सकते हैं कि पेशेंस लेवल लोगों में कम हुआ है। यह बात हमारे शास्त्रों में भी लिखी है कि धीरे-धीरे विद्या अर्जित की जाती है। और एक दृश्य इसका यह भी है कि समाज कहीं ना कहीं लगातार पूंजीवादी होता जा रहा है। सामाजिक समस्याओं से ध्यान कम हों रहा है लोगों का। जो बाजार है उसमें किताबों की उपलब्धता में भी कमी आई है शहर गोरखपुर खाने को बहुत बड़ा हो सकता है लेकिन उसमें बेहतर और अच्छी किताबों की कोई बड़ी दुकान देखने को नहीं मिलती। यह सब बातें मिलकर वातावरण का निर्माण करती है और देखने को मिल रहा है यही सब कहीं ना कहीं दूषित हो रही है। जिला पुस्तकालय गांव प्रधान पुस्तकालय इन सब में एक खासी गिरावट आई है और यह कहना बेहतर होगा कि वह खत्म हो चुके हैं। जो चीज नजर नहीं आएगी जिनकी उपलब्धता नहीं रहेगी तो जाहिर सी बात है उनमें दिलचस्पी भी लोगों की धीरे-धीरे कम होती जाएगी कि हम देख रहे हैं उसके आवाज में उसकी जगह पर बहुत सी चीज आ रही है और लोगों को जैसा मैंने आपको बताया जल्दबाजी है, एक हड़बड़ी है तो जल्दी-जल्दी जो चीज हो जाया करें उन्हें वह लोग अपना रहे हैं । जिससे साहित्य में भी लोग जल्दबाजी चाह रहे हैं । लगातार माहौल यह भी बनाया जाता है कि पढ़ने से कुछ नहीं होगा या साहित्य जगत में रुचि रखने वालों में कुछ नहीं होगा बिजनेस कीजिए ,व्यापार कीजिए, नौकरी कीजिए, तो कहीं ना कहीं जो लोग इस तरह की चीजों से प्रभावित होते हैं तो वहां से भी एक दूरी बनती है क्योंकि जिस वक्त हम पढ़ रहे थे तो हमारे दिमाग में यह चीज नहीं हुआ करती थी कि इससे कुछ होगा हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा । हम सिर्फ उसे पढ़ रहे थे, हम सिर्फ ज्ञान ले रहे थे ,हमें सिर्फ एक विचार समझने की ललक थी लेकिन आज इस तरह की चीज देखने को नहीं मिलती है। उन्हें वह अगर कोई काम कर रहे हैं तो तत्काल कुछ चाहिए क्योंकि यहां जल्दी से कुछ नहीं मिलता है । तो बस वही बात है कि यह दूरी बन रही है। हमारे वक्त में जो हमारी पूरी पीढ़ी पढ़ने में लगी थी। तो जैसा कि मैंने कहा क्यों नहीं कोई लालच नहीं था कि कुछ मिलेगा लेकिन बात यह भी सत्य है कि जो पढ़ते थे अच्छा पढ़ाते थे उन्हें मिलता भी था। जब कुछ बनते थे और कुछ होते थे तो वह सिर्फ अपने-अपने आपके लिए नहीं हुआ करते थे वह पूरे समाज के लिए बनते थे। आज के वक्त में हम देख रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं कुछ काम करना वह सिर्फ अपने लिए काम करना चाहते हैं उन्हें समाज से और सामाजिक समस्याओं से कुछ खासी दिलचस्पी नहीं है उन्हें समझाने की या उन्हें सुलझाने की। जैसा कि मैं आपको कहा यही लोगों को समझाया जा रहा है यही उनके दिमाग में भरा जा रहा है कि पढ़ने से कुछ होगा नहीं और जो तुम्हारा एक तरह का जो सिलेबस है जिससे तुम एक नौकरी लग सको या फिर कोई बिजनेस कर सको उतना ही पर्याप्त है उससे आगे सामाजिक समस्याओं के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कह सकते हैं कि यह जो पूरा परिवेश का निर्माण हो रहा है यह पढ़ने के माहौल को खत्म करने का काम कर रहा है। आज की व्यवस्था चाहती ही नहीं है कोई सोच उन्हें विचारकों से एक तरह की समस्या है। तो आज का जो माहौल है वह सोने की फुरसत ही नहीं देना चाहता है कि तुम्हें सोचना नहीं है सिर्फ काम करना है एक तरीके से जो तुम्हें टारगेट दिया जाए उसे पूरा करो उसके आसपास क्या वातावरण है क्या घटित हो रहा है उसे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए।

अरमान :- बहुत गंभीर मुद्दों पर अपनी बात रखी और मैं जानना चाहूंगा यह जो समय जिसमें हम हैं इसकी शुरुआत इन समस्याओं की कहां से होती है क्या जब हमारा समाज मॉडर्न होने की राह पर चल रहा है क्या यह वही से इसकी शुरुआत होती है यह कोई एक लंबा काल इसने देखा है? हम कहेंगे एक लंबे वक्त से बदलाव की शुरुआत हो चुकी थी।

मिश्रा:- मेरी नजर में बदलाव की शुरुआत नई अर्थ नीति से देखने को मिलती है। जिसे हम कह सकते हैं तत्काल परिवर्तन अचानक जो हुआ वह नब्बे के दशक के बाद हमें देखने को मिलता है। हम साफ लफ्जों में अगर कहें कि जब अमेरिका का वर्चस्व बड़ा जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो वहीं से एक तरीके से बदलाव ने गति ली। और भारत में जब नई अर्थनीति का हल्ला शुरू हुआ आप याद कर सकते हैं की नई अर्थव्यवस्था का हल्ला बोल और सांप्रदायिकता का उभार लगभग एक साथ ही शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि इसने बहुत हद तक लोगों को बिगाड़ा है। जिसे विकास कहा जाता है। जिसे मैं अक्सर एक फर्जी अवधारणा कहता हूं। विकास की अवधारणा लोगों के साथ एक तरह का फ्रॉड है। विकास का मतलब समझदारी होती है। तुम जो समझना और समझदारी वाली बातें हैं वह कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। और पूंजीवाद का जो एक मॉडल समाज ने अपनाया है वह सिर्फ इस वजह से या इस यहां तक ही सीमित नहीं रहता कि उसने शासन को अपने अधीन कर लिया है। और वह समझ में लोगों के मन दिमाग में यह चीज भर देता है कि जो हो रहा है यही सही है और यही होना चाहिए इसका सबसे बेहतर तरीका काम का यही है तो कहीं ना कहीं जो सवाल उठाने के जो चीज हुआ करती थी वह खत्म हो जाती है । क्योंकि जब सारे ही प्रश्न एक जगह हैं और अब आप लोगों के मनों में यह भर दिन की जो हो रहा है वह सही है तो जब सब कुछ सही है तो उसे पर सवाल कैसा पड़ेगा। तो यह समाज की हकीकत है और हम इसी गफलत में हैं की जो हो रहा है वह सब सही है और लोग उसे पर सवाल उठाना बंद कर चुके हैं। बार-बार यह एहसास दिलाया जाता है या फिर एक नरेटिव बनाया जाता है कि जो हो रहा है उसका कोई विकल्प भी नहीं है। जब विकल्पहीन समाज की आप भूमिका तैयार करने लगे तो हमें इस तरह की परेशानियों को तो देखना ही पड़ेगा। लेकिन यह सच नहीं है हर एक चीज का विकल्प होता है और हर समय विकल्प तैयार रहता है। सत्य यह भी है कि जब आप विकल्प की तलाश में रहते हैं तो आपको परेशानी भी झेलनी होती है और कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। एक समाजवादी चिंतक थे जिन्होंने समाजवादी जन परिषद की स्थापना की किशन पटनायक डॉक्टर लोहिया के अनुयायी थे। पटनायक साहब की किताब है विकल्प हीन नहीं है दुनिया। मतलब यह जो दुनिया है इसमें जो चीज हैं उसमें विकल्प है। लेकिन जो मौजूदा वक्त में या फिर किसी भी कालखंड में लोगों के दिलों में मनों में दिमाग में जो प्रचारित किया जा रहा है वह इस तरीके से प्रचारित किया जा रहा है कि जिस तरह उसका कोई विकल्प न हो। यह देखेंगे जो महान मूल्य बीसवीं सदी में थे पंथनिरपेक्षता ,लोकतंत्र ,समानता यह सब लोगों की प्राथमिकता से दूर हो रहे हैं। मौजूदा वक्त में अगर हम देखें तो लोकतंत्र पर एक गहरा संकट है और चर्चा इस पर होती है कि एक साथ चुनाव करवाने से खर्च कम होगा। अब वह मूल्य महत्वपूर्ण नहीं रहे खर्चा महत्वपूर्ण बन चुका है। इससे लोकतंत्र कमजोर होगा वह महत्वपूर्ण नहीं है। और आप इसे इस तरीके से भी देखेंगे कि यह जो चीज सामने आई है यह सिर्फ यहां तक नहीं रुकेगी इसमें यह भी होगा यह भी नजर में आ सकता है कि बार-बार चुनाव कराने की क्या जरूरत है, हर पांच साल में जरूरत महसूस नहीं है । एक बार चुनाव हुआ और अब रहने दीजिए। और इन चीजों का जिन्हें विरोध करना चाहिए था देखने को मिल रहा है कि वह भी कहीं ना कहीं इस चंगुल में फंस रहे हैं। बीसवीं शताब्दी में जो हमारे देश में आंदोलन हुए जिसे जनता के मन में न्याय की भूख पैदा की थी जो समानता की भूख पैदा की थी, भाईचारे की भूख पैदा की थी नई व्यवस्था ने इन सभी अप्रासंगिक कर दिया।

अरमान :- सभी का व्यवसायीकरण फिर वह चाहे कोई भी संस्था क्यों ना हो पत्रकारिता या फिर दूसरी दीगर एक नजर से देखा जाए तो हो रहा है और यह बात सच भी है कि खतरनाक है । किस तरीके से इसका सामना कर सकते हैं?

मिश्र - लेकिन आप देखेंगे कि व्यवसाय के भी कुछ मूल्य होते हैं और मीडिया उसके एथिक्स जो कह सकते हैं उससे भी नीचे उतर चुका है। और कुछ सिद्धांत जो बनाए गए थे वह भुलाए जा रहे हैं । और बाजार का कोई सिद्धांत नहीं होता है सिवाय मुनाफे के, उसे मुनाफे से मतलब है फिर वह रास्ता कुछ भी हो सकता है। और जो बाजारवाद है उसने हर एक चीज को बाजारू बना दिया है सबकी कीमत लगाई जा सकती है। सभ्यता के विकास के साथ तो बाजार होगा लेकिन हर व्यक्ति बाजारू हो जाए यह तो सही नहीं है ना। बाजारू हो जाने का मतलब वह केवल और केवल अपना लाभ देखें सामाजिक समस्याओं से उसे कोई मतलब नहीं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है कि वह व्यक्ति बड़ा ही प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल होने से आप क्या समझते हैं व्यवहारवाद ही तो है वह कि जिस चीज से आपका काम निकल रहा है वह आप करते रहिए कोई मूल्य नहीं है। इसलिए आप प्रैक्टिकल है। एक जो आइडियल कैरेक्टर होता है वह संघर्ष करेगा वह सड़क पर निकलेगा वह काम करेगा। और जो प्रैक्टिकल होगा वह शांत रहेगा और जहां उसे अपना लाभ नजर आएगा वह बस वहां से अपना काम लेकर शांत हो जाएगा। जो वर्चस्ववाद जिसे कहा जाता है पूंजी का जो वर्चस्व है सामने आया है। इस पूंजी के वर्चस्व ने नागरिक के विवेक को प्रभावित किया है।

अरमान:- और एक जो मुझे सबसे बड़ा कारण लगता है सांप्रदायिकता जिस तरीके से हावी हुई। एक दूसरे के खिलाफ जो नफरत सामने आई। एक चीज जो साफ तौर पर हमें देखने को मिलती है वह दो ही पक्षों की तरफ से महात्मा गांधी के जो विचार थे उन्हें पूरी तरीके से खराब करने की एक मुहिम सी चली।

मिश्र:- बिल्कुल सही कहा और ना सिर्फ महात्मा गांधी के विचार बल्कि पूरे स्वाधीनता संग्राम को बदनाम करने का प्रयास हुआ। स्वाधीनता आंदोलन ने जो देश में विचार का माहौल बनाया था उसे विचार को ही प्रश्नाकित करने का प्रयास हुआ है।

अरमान :- और समाज को इस अवस्था तक लाने के लिए भी एक लम्बा वक्त लगा ।

चित्तरंजन मिश्र :- बिल्कुल सही का कोई भी चीज एक दिन में बदली नहीं जा सकती । देश के बुद्धिजीवियों को भी खास ढंग से प्रभावित किया है ।जैसा मैंने शुरू में ही कहा इस तरीके का माहौल बन गया कि दूसरा विकल्प लोगों ने तलाश ही छोड़ दिया और वहां से लोगों को यह लगने लगा कि जो हो रहा है वही सही है लेकिन हमें आज भी कोशिश में लगे रहना है कि एक दिन हम इसे सब पहले जैसा बना सकेंगे। और जो सबसे बड़ा कारण इनके फलने फूलने का रहा ऐसी विचारधाराओं का वह मेरी नजर में नई अर्थ नीति बनी जिसने इन्हें पूरा मौका दिया अपने विचार को बढ़ाने का प्रचार करने का क्योंकि पूंजीवाद प्रचार को ही सबसे महत्व प्रदान करता है । और वही हमें आज देखने को मिल रहा है जितना जिस चीज का प्रचार करेंगे चाहे वह कितनी ही हानिकारक क्यों ना हो । लेकिन एक वक्त आएगा जब लोग उसे अपनाने लग जाएंगे और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब लोग उसे अपना रहे। ऐसा नहीं है कि लोग समझ नहीं रहे हैं आप हम जैसे लोग आज भी समझ में अपना प्रयास जारी रखे हुए और हमें निरंतर के साथ में ऐसा ही करना। और नई शिक्षा नीति मुझे लगता है पूरी तरीके से शिक्षा के खिलाफ है जिस तरीके से यूजीसी नए-नए नियम बना रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा अरमान साहब रोज एक ऐसा काम करते हैं यह जब तक आप सोचेंगे इसका विरोध करना है तब तक वह दूसरी कोई नई चीज लेकर आ जाएंगे। आप दूसरी चीज को देखेंगे वह जब तक तीसरी चीज लेकर आ जाए तो लगातार एक साइकिल बना दिया है। खतरे को समझना चाहिए उन लोगों को जिनका विश्वास लोकतंत्र में है। जिनका विश्वास स्वाधीनता संग्राम के मूल्यों में है। जिनका विश्वास वाकई में राष्ट्रीय एकीकरण में है। जो लोग पूरे देश को एक मानते हैं अपना समझते हैं यह उन लोगों को देखना चाहिए। खुलकर कहूं जिस तरीके से प्रधानमंत्री को लगता है वह पश्चिम बंगाल के प्रधानमंत्री नहीं है। पश्चिम बंगाल में आपकी सरकार नहीं है तो क्या आप वहां के प्रधानमंत्री नहीं हैं किस तरह की सोच है आज के माहौल में? जहा उनकी सरकार है वह सिर्फ वही के प्रधानमंत्री हैं। और जिस राज्य उनकी सरकार नहीं है वह वहां के प्रधानमंत्री नहीं है। इस तरीके की नीति इतने खराब नीति है यह जिसने हमारे पूरे संघीय ढांचे का अपमान किया है। प्रधानमंत्री तो सभी के हैं। क्योंकि आप देखेंगे जिस वक्त राजस्थान में उनकी सरकार नहीं बनी उसे वक्त यह वहां के प्रधानमंत्री नहीं थे और आज की तारीख में जब राजस्थान में सरकार आ गई तो यह वहां के प्रधानमंत्री हो गए। आज के वक्त में हम लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ेगी।

अरमान:- जिस तरीके से कुछ चीजों को सामने रखा गया जैसे धर्म और संस्कृति को एक आमने-सामने खड़ा कर दिया गया जबकि यह दोनों अपने आप में एक अलग चीज है । दूसरा जो पत्रकारिता के ऊपर दबाव बना है ,यह भी एक बड़ा कारण है।

चित्तरंजन मिश्र :- प्रेमचंद ने एक जगह लिखा है की सांप्रदायिकता को अपने असली रूप में लाज लगती है इसलिए वह संस्कृति का लबादा ओढ़ कर आती है। और इस वक्त यही चल रहा है।

अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय दिया, आपका बहुत आभार।

चित्तरंजन मिश्र - बहुत बहुत शुक्रिया।

Professor Rawail Singh

प्रोफेसर रवैल सिंह

पंजाबी के वरिष्ठ साहित्यकार, शिक्षाविद् और दीर्घकालीन प्रशासनिक अनुभव रखने वाले प्रोफेसर रवैल सिंह से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।

पूंजीवाद ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को प्रभावित किया है - रवैल सिंह ।

परिचय

प्रोफेसर रवैल सिंह

वर्तमान में महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सिख अध्ययन केंद्र। • 9 मई, 2014 से 28 फरवरी, 2021 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पंजाबी के प्रोफेसर के रूप में कार्य किया (12 फरवरी, 2015-18 तक विभागाध्यक्ष रहे) • 2 मार्च, 2000 से 29 जनवरी, 2014 तक पंजाबी अकादमी, दिल्ली सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया • पंजाबी अकादमी, दिल्ली सरकार के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया • ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़रीडर (पंजाबी) के रूप में कार्य किया । प्रशासनिक अनुभव अनुसंधान, शिक्षा के साथ-साथ प्रशासन में 35 वर्षों का विशाल अनुभव है। . दिसंबर, 2022 से पांच वर्षों के लिए साहित्य अकादमी (अकादमी ऑफ लेटर्स) के कार्यकारी बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित। 2. दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय सिख अध्ययन और मल्टीमीडिया सभागार के महासचिव के रूप में नामित। 3. पंजाब के सचिव के रूप में नामित साहित्य अकादमी, पंजाब सरकार।

4. सदस्य, गवर्निंग काउंसिल (कुलपति द्वारा नामित), एसजीएनडी खालसा कॉलेज,

दिल्ली विश्वविद्यालय

5. सदस्य, गवर्निंग काउंसिल (कुलपति द्वारा नामित), माता सुंदरी कॉलेज,

दिल्ली विश्वविद्यालय

6. सदस्य< गवर्निंग काउंसिल (कुलपति द्वारा नामित)

प्रकाशित पुस्तकें

1. पंजाब दी लोक नट परंपरा ते पंजाबी नाटक, शिलालेख प्रकाशन (2000)

2. पंजाब की लोक नाट्य परंपरा एवं पंजाबी नाटक, पंजाबी अकादमी, दिल्ली 3. बलवंत गार्गी भारतीय साहित्य के निर्माता, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2012)

4. मीडिया: विहारिक अध्ययन, ग्रेसियस बुक्स, पटियाला (2012)

5. मीडिया: सभ्याचारक साम्राज्यवाद, अर्सी पब्लिशर्स, दिल्ली (2013)

6. शबद सहज धुन, आर्सी पब्लिशर्स, दिल्ली-2021

7. मार्जानियां (नाटक), अर्से पब्लिशर्स, दिल्ली-2021

8. द वर्च्ड ओन्स (अंग्रेजी में नाटक), हर आनंद बुक्स इंटरनेशनल, दिल्ली, 2022।

अनुवादित पुस्तकें

. भारत दे पंछी, प्रकाशन विभाग, सरकार। भारत का (1999)

भारत दी संसद, की, कियों अते किवेन, नेशनल बुक ट्रस्ट (2001)

भारत दे लोक नाच, प्रकाशन प्रभाग, सरकार। भारत का (2008)

मुनिया रानी, नेशनल बुक ट्रस्ट (2009)

सुनो कहानी, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2010)

बच्चों ने फाड़िया चोर, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2012)

मोरां वाला बाग, साहित्य अकादमी, सरकार। भारत का (2012)

स्वच्छता दी कहानी, दादी दी ज़ुबानी, (4 खंड), प्रकाशन विभाग, सरकार। भारत का (2017)

संस्थाओं , संगठनों से जुड़ाव

1. विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव।

2. विश्व पंजाबी संगठन के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव।

3. उत्तराखंड सरकार की भाषा परिषद के सदस्य।

4. साहित्य अकादमी के क्षेत्रीय बोर्ड के पूर्व संयोजक।

5. साहित्य अकादमी के पंजाबी सलाहकार बोर्ड के पूर्व संयोजक।

6. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के पंजाबी बोर्ड के पूर्व संयोजक।

7. पटियाला के विश्व पंजाबी केंद्र के कार्यकारी सदस्य।

8. पंजाब कला परिषद के शासी बोर्ड के सदस्य।

9. पंजाब भाषा विभाग के राज्य सलाहकार बोर्ड के सदस्य।

10. ललित कला एवं साहित्य अकादमी, नई दिल्ली के कार्यकारी सदस्य।

11. पंजाबी साहित्य अकादमी, लुधियाना के कार्यकारी सदस्य।

12. पंजाब सरकार के संस्कृति, पर्यटन एवं विरासत के विकास के लिए उच्चस्तरीय समिति के सदस्य।

13. पंजाबी विकास पर स्थायी समिति के सदस्य, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला।

14. महासचिव, पंजाबी संस्कृति केंद्र।

15. उपाध्यक्ष, सलाहकार परिषद, नवी मुंबई सांस्कृतिक संघ, नवी मुंबई।

16. मानद सलाहकार, पंजाबी अकादमी, दिल्ली सरकार।

17. सदस्य, शोध अध्ययन बोर्ड, खालसा कॉलेज, पटियाला

18. सदस्य, शोध अध्ययन बोर्ड, पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला

पुरस्कार और विशिष्टताएँ

. पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पंजाबी साहित्य सभा, दिल्ली द्वारा पुरस्कृत-

2014

पंजाबी साहित्य सभा कनाडा-2017 द्वारा सम्मानित

पंजाब भवन, सर्री, कनाडा-2017 द्वारा सम्मानित

सिरजना केंद्र, कपूरथला-2021 द्वारा करतार सिंह दुग्गल पुरस्कार से सम्मानित

अरमान :- साहित्य लेखन में आपकी शुरुआत कैसे हुई वह कौन से शुरुआती पल थे जिन्होंने आपको साहित्य के प्रति प्रेरित किया?

रवैल सिंह :- पंजाब के छोटे गांव से आता हूं जहां पर लोक नाटक की टोलियां आया करती थी। इस वक्त हम बहुत ज्यादा नाटक देखा करते थे इसमें काफी दिलचस्प बनने लगी मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो मेरा शुरुआत ही रुझान था वह लोक नाट्य की तरफ ही था फिर धीरे-धीरे उसमें कुछ जगह भी मिलने शुरू हुई नाटक में रोल करने शुरू किया। लेकिन जो साहित्य की बात करूं तो उसमें मेरा काफी देर बाद से दिलचस्पी शुरू हुई फिर मैं अपने स्कूलिंग और बैचलर्स के बाद में जब मास्टर्स किया पंजाबी के अंदर उस वक्त मेरा साहित्य की तरफ रुझान काफी बड़ा। फिर उसके बाद कविताएं लिखनी शुरू की। फिर उसके बाद आलोचनात्मक आलेख लिखने शुरू किया । और एक वक्त के बाद वापस नाटक की तरफ आया क्योंकि वह शुरुआती प्रेम मेरा वही था । मैंने कुछ मुद्दे उठाए और जो सबसे ज्यादा परेशानियां महिलाओं के लिए थी उसे वक्त उन पर मैंने ध्यान दिया और रेप बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे तो उन चीजों के ऊपर भी लिखना शुरू किया। और उसके बाद में ऑल इंडिया रेडियो में मेरी नौकरी लगी। और उसके बाद में मेरा रुझान पत्रकारिता की तरफ बढ़ गया और पत्रकारिता पर भी मैंने किताब लिखी। और उसके बाद में दिल्ली सरकार में पंजाबी अकादमी का सचिव बना। और इसी सब के चलते भाषा, साहित्य ,संस्कृति इन सब के साथ में मेरा रुझान बढ़ता ही गया। और संगीत और नाटक में मेरा दिल पहले से ही था। और उसके बाद पंजाबी अकादमी के सचिव रहते रहते ही मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ। और पंजाबी का हेड भी बना दिल्ली यूनिवर्सिटी में।

अरमान :- आपने बात की आलोचना की की ,आपने काफी क्रिटिकल क्रिटिक्स के रूप में भी काम किया लेकिन ऐसा महसूस होता है कि लोगों ने आलोचना को कभी समझ ही नहीं ना सिर्फ आम व्यक्ति साहित्य से जुड़ा हुआ भी उसे महसूस नहीं कर पाता और सिर्फ एक नकारात्मक दृष्टिकोण अपने मन में बना कर रखता है इस पर आपके क्या विचार हैं?

रवैल सिंह :- अगर हम आलोचना का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका मतलब विरोध करना होता है। लेकिन जब हम उसको साहित्यिक दृष्टिकोण से देखते हैं। और साहित्यिक आलोचना का मतलब ही होता है कि जब आप किसी रचना को पढ़ते हो जब उसे रचना को तोलते हो कि इसमें अच्छी चीज कौन सी है और कौन सी खामियां नजर आती है और उसमें किस तरीके से सुधार किया जा सकता है और यह किस तरीके से और ज्यादा बेहतर हो सकती थी और सही मायने में यही एक आलोचक का काम होता है । उसका काम यह नहीं कि वह उसका खंडन करें और सबसे बड़ी समस्या हमें देखने को यह मिलती है और यह चीज सभी भाषाओं में हो सकती है क्योंकि मैं दूसरी भाषाओं को भी देखता हूं और थोड़ा कुछ जानता भी हूं क्योंकि मैं आर्ट्स फैकल्टी में रहा हूं और दूसरी भाषाओं के लेखक साहित्यकार ,रचनाकारों से संवाद बना रहता है। और जो हमारे जीवन में 1990 के बाद में जिस तरीके से बदलाव आए हैं तो जिसमें लोग इस तरीके की सोच में डूब चुके हैं कि हम सब कुछ जल्दी-जल्दी हासिल कर ले। फास्ट फूड की तरह वह ज्ञान भी फास्ट हासिल करना चाहते हैं। एक तो यह सबसे बड़ी समस्या आज के लोगों में देखने को मिलती है कि वह सब्र को त्याग रहे हैं उन्हें ठहरता नहीं आता। जिस तरह की जल्दबाजी और हड़बड़ाहट हमें देखने को मिल रही है यह भी एक बहुत बड़ी समस्या को जन्म देती है। इसमें हां यह है कि बंदा रातों-रात ही विद्वान बन जाना चाहता है। जिसमें उसे संघर्ष बिल्कुल करना गवारा नहीं है। और एक और मुझे समस्या देखने को मिलती है सभी भाषाओं में कि उन्होंने वेस्टर्न पॉइंट्स को अपना आधार बना लिया। वहां पर मार्क्सवाद आया तो हमने मार्क्सवाद की बात करनी शुरू कर दी या जैसे-जैसे वहां परिवर्तन हुए उसकी धुरी पर हमने अपना कार्य करना शुरू किया। और हमारी जो अपनी पद्धतियां हैं हमने उनको पीछे कर दिया और वेस्टर्न थिअरीज को हमने अपनाना शुरू कर दिया । हमारा जो थॉट प्रोसेस है वह हमारे कल्चरल बैकग्राउंड से आता है। और उसे कल्चरल बैकग्राउंड से ही हमारी आलोचना बनानी चाहिए थी यह समस्या असल में नजर आई है। जिस प्रकार फास्ट फूड वेस्ट से आया है उसी तरीके से जल्दी-जल्दी सफल होने का क्या यह हम आंखें बंद करके वेस्ट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। जो हमारे जीवन में पूरी तरीके से आ गया फिर चाहे वह खाने में कपड़ों में तो विचारों में क्यों नहीं आएगा। और ज्ञानवर्धन भी इस धुरी पर हो रहा है। लगता है यही समस्या है कि लोग आलोचना को क्यों पसंद नहीं करते हैं और खासकर के लेखकों को तो आलोचक बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। और यहां लेखन के साथ भी समस्या आती है मैं वैसे बहुत से लेखकों को जानता हूं। वह लिखते तो है लेकिन वह दूसरे लेखकों की रचना पढ़ते नहीं है। अभी यह विचार आने लग जाए कि जो मैं लिख रहा हूं वैसा कोई और नहीं जानता। एक भ्रम बन जाता है मन में। समाज में जो लिखा जा रहा है जब तक आप उसे पढ़ेंगे नहीं उसे खंगालेंगे नहीं तो मुझे लगता है कि आप नई रचना नहीं लिख सकते। यह भी होता है कि जब आलोचक जवाब देता है तो वह भी बुरा लगता है। और लेखक यह सोचने लग जाता है कि जो मैंने लिखा है वह सही है और इसमें आलोचक की कोई जगह नहीं। और अगर वेस्ट का ही मॉडल अपनाना है तो वेस्ट का मॉडल तो यह भी कहता है कि लेखक के रचना करने के बाद में रचना के लिए लेखक मर जाता है अब वह रचना पाठक की अब वह उसे कैसे देखा है। अब जो रचना के अर्थ है वह पाठक को करने हैं उसे लेखक का कोई मतलब नहीं।

अरमान :- दिल्ली सरकार में काम किया ,प्रोफेसर रहे साहित्य से जुड़ाव है और सामाजिक समस्याओं को काफी नजदीक से आपने देखा और महसूस किया है। और जो सामाजिक बदलाव अगर हमने देखा है तो वह वर्ल्ड वॉर के बाद में हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला है लेकिन जब जो गति पकड़ी है वह पिछले बीस साल में सबसे ज्यादा हुई है आप सामाजिक दृष्टि से पिछले बीस साल के बदलाव को भारतीय समाज पर कैसे देखते हैं?

रवैल सिंह :- 1990 के बाद यू एस एस आर का विघटन होता है। बाद में दुनिया एक की तरफ शिफ्ट होने लगी। कोई तरीके से दुनिया अमेरिका ओरियेंटेड होने लगी। मार्क्स ने कहा था सभी संसाधन बराबर बांटे जाएंगे वह भी नहीं हो सका । लेकिन जो समाजवादी भाव था वह सभी का उद्धार करने वाला था। और पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट हम सभी समझते हैं और जब वह हावी हुआ। और जब पूंजीवाद बढ़ता है तो उसी के साथ-साथ बाजारवाद आता हैं तो लोगों का स्वभाव इसमें परिवर्तन होता है। बाजार बाद में खासकर की जो मीडिया का रोल है। मैं खुद भी पत्रकारिता का विद्यार्थी रहा हूं। पूंजीवाद ने बाजारवाद ने मीडिया का जो रोल है वह काफी हद तक बदल दिया। किसी वक्त में जब हम कहा करते थे कि समाज का और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता उसे कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बदलने का काम किया है पूंजीवाद बाजारवाद के हावी होने के बाद कि जब लोगों को यह चीज समझ आने लगी कि हम मीडिया के जरिए लोगों के दिमाग पर कब्जा कर सकते हैं तो उन्होंने वैसा ही करना शुरू किया। जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हुए जो कानून बने के दुनिया की साड़ी मार्केट खोल दी जाए सभी के लिए उसे स्थिति में उसे कल के अंदर मीडिया ने अपना ऐसा रोल अदा किया तो उसे स्थिति में जो थर्ड वाल्ड है उसके सभी देश काफी प्रभावित होते हैं। फिर वह एक ऐसा निजाम बना देते हैं कि जहां आपको अपने हाथ में फैसला लेने की ताकत नहीं होती है आपको वही करना होता है जो कहीं ना कहीं बाकी लोग कर रहे हैं यानी कि आपकी जो मर्जी है आपके जो स्थिति है वह इतनी निर्भर नहीं करती जितनी कि सामने वाली की मर्जी और परिस्थिति आप पर हावी होती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसमें लगता है कि आप खुद के फैसले कर रहे हैं लेकिन हकीकत यह नहीं है और ऐसा नहीं होता है कि आप फैसला खुद कर रहे हैं। यही चीज होती है कि आपको लगता है कि आप खुद से वोट कर रहे हैं लेकिन यह भी आधी सच्चाई है। यह भी आपका खुद का फैसला नहीं होता। आपको ऐसे उलझा दिया जाता है खबरों के माध्यम से कि आप मजबूर हो जाते हैं उस एक नॉरेटिव की तरफ जाने के लिए। आपके मन दिमाग में इस तरीके से बातें और गलतफहमियां भर दी जाती है कि जो झूठी खबरें हैं वह भी आपको सच लगने लगती है। उसके कई सारे उदाहरण है मैं इसको समझने के लिए अपने विद्यार्थियों को भी कुछ उदाहरण दिया करता था। जैसे कि क्या हिंदुस्तान की लड़कियां 1990 के बाद ही खूबसूरत हुई या उससे पहले भी वह खूबसूरत थी। यानी कि जब ऐश्वर्या राय और सुष्मिता सेन विश्व सुंदरी बनी तो क्या उससे पहले हिंदुस्तान के अंदर महिलाएं नहीं थी खूबसूरत। तो सवाल यह आता है उसे दौर में ही क्यों इनको विश्व सुंदरियों का खिताब दिया गया। इसलिए बनाया क्योंकि उन्हें अपने प्रोडक्ट इंडिया में बेचने थे। तो यह कहा गया कि आपकी औरतें बहुत खूबसूरत है तो वह फलां साबुन का इस्तेमाल करती है। इस तरह के विज्ञापन बड़े पैमाने पर बनाए गए। और अपना वह प्रॉडक्ट बेचने के लिए हिंदुस्तान की लड़कियों को मॉडल बना दिया गया। विज्ञापनों में आप देखते हैं कि अगर आप यह इस्तेमाल करेंगे तभी आप इनकी तरह बन पाएंगे। और सवाल फिर से वही होता है कि जो पैमाना हमने तय किया या जो हमारा पैमाना है खूबसूरती का हम उसे कितना अलग दूर होते जा रहे हैं। इस त्योहार की हम बात करते हैं तो क्या उसमें सच्चाई होती है नहीं भी होती है यह लोगों तक कैसे पहुंचा जाए क्योंकि अगर हम बात करें यह तो एक सामान्य से साबुन की थी लेकिन अगर हम तंबाकू की बात करते हैं और हानिकारक सामग्रियों के भी बड़े पैमाने पर इश्तहार बनाए जाते हैं तो जो एक्टर गुटके का ऐड कर रहा है तो क्या सच में वह खुद भी उसका इस्तेमाल करता है जी बिल्कुल नहीं करता वह सिर्फ अपने पैसे के लिए कर रहा है लेकिन देखने वाले को ऐसा महसूस होता है कैसे अलग सी खुशी होती है कि यह भी उसी का इस्तेमाल कर रहा है जिसको मैं पसंद करता हूं तो यह जो एक वहम जहन के अंदर बन जाता है यही समस्या का सबसे बड़ा कारण बनता है।

अरमान :- मेरा यह सवाल सिर्फ भारतीय समाज पर ही रहेगा हिंदुस्तान के दो प्रमुख धर्म है सनातन और इस्लाम उनके कंजरवेटिव रूढ़िवादी अपनी बहन बेटियों को पर्दे, बुर्के में रखना पसंद करते हैं लेकिन आखिरकार हमें यह भी तो देखना होगा जो दुष्कर्म कर रहे हैं वह भी समाज में से हैं हम में से ही लोग इस तरह की चीजों को करते हैं। तो बात कपड़ों की है या नीयत की क्योंकि हम अक्सर सुना करते हैं की लड़कियों को छोटे कपड़े नहीं पहनना चाहिए। लेकिन हमने यह भी देखा है कि जो मृतक शरीर है महिलाओं के उनके साथ भी बलात्कार हुए हैं

आखिर हम इसे कहां तक जाकर समझ सकते हैं बात कपड़ों की है या नीयत की?

रवैल सिंह :- देखिए कपड़ों की बात तो बिल्कुल भी नहीं है यह तो बिल्कुल एक बहुत बड़ा वहम बनाया हुआ है कि कपड़ों की वजह से बलात्कार होते हैं। नीयत से पहले भी हमें अपने समाज की कुछ और चीजों के बारे में भी देखना होगा जैसे लड़की पैदा हुई और उसे मार दिया भ्रूण हत्या होती है यानी पैदा होने से पहले ही उसकी जान ले ली गई। और अगर पैदा हो गई तो उसे चार दिवारी में रखा गया जितना हो सके उतना उसे अपने दबाव प्रभाव के अंदर बनाए रखने की कोशिश रही। और जो अनुपात है उसे इतना काम कर दिया 1000 लड़कों के बराबर 700 लड़कियां हुई। दो ढाई सौ का जो गैप बन जाता है यह भी एक बड़ी समस्या बनता है। लड़कियों की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है शादियों में भी। के लड़के हैं और लड़कियां ही नहीं मिल पाती शादी के लिए । वह चीज कब तक होगी जब तक वह उसे बंदिश के अंदर है लेकिन जब उसके बाद में उसको थोड़ी सी भी आजादी मिलेगी तो वह सबसे पहले वही काम करने की इच्छा रखेगा जिसकी उसे पर सबसे ज्यादा बंदिश थी। यही चीज हमने लड़कियों के साथ भी की और उन पर इतनी ज्यादा बंदिश लगा दी और कड़ी निगरानी कर दी कि तुम इस घर से बाहर नहीं जाओगी तो घर के किसी मर्द के साथ बाहर निकलोगे और दूसरे से बात नहीं करोगी ,घर जरूरी चीजों के लिए बाहर नहीं जाओगी तो इस तरह की चीज यानी कि बाहर समाज में क्या हो रहा है उसकी बात एक अलग है लेकिन हमने उसे घर में ही बंद कर रख दिया। तो इस तरीके की चीज महिलाओं में भी होती है कि जब उन्हें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है तो वह अपने उन काम को करना पसंद करती है जो एक सामान्य स्थिति के अंदर किया जा सकता है। ह्यूमन माइंड की ही संरचना है कि जब साइकोलॉजिकल किसी के ऊपर दबाव इतना ज्यादा बनाया जाता है तो वह अपनी थोड़ी सी आजादी को भी सेलिब्रेट करने की कोशिश करता है और कई बार इन्हीं चीजों में परेशानियां भी लोगों को सामना करती है क्योंकि उन्होंने वह चीज कभी पहले महसूस ही नहीं की थी तो जब इस तरीके की बंदिश है और पहले लगते हैं तो समाज के अंदर काफी परेशानियों का भी जन्म होता है। लगता है नियत से ज्यादा परेशानियां यहां पर भी हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। यह चीज आपको वेस्टर्न कंट्रीज में पश्चिमी समाज के अंदर देखने को नहीं मिलेगी मैं जब अमेरिका में गया तो वहां पर लड़कियां लड़के आराम से घूमते भी है थे उसे वक्त और उनके कोई कपड़ों में या उसे तरीके की चीजों के अंदर बंदिशे नहीं है तो जब पहली बार यहां से कोई मर्द औरत देखते है तो उसको वहां एक अलग ही नजर आती है लेकिन कुछ टाइम बाद में वह भी वहां के माहौल में ढल जाता है उसके लिए वह एक सामान्य दर्शन हो जाता है।

अरमान :- आपकी लेखनी वाकई में समाज की उन चीजों की तरफ हमें देख पाने के लिए मजबूर करती है जिसके ऊपर लोग बात नहीं करना चाहते हैं और सही मायने में इसी तरह का लेखन समाज को मिलना चाहिए लेकिन कभी कोई गजल यह कहानी कविता आलेख लिखते हुए मुश्किलों का सामना करना पड़ा या फिर ऐसी कोई आपकी रचना जिसमें आपको सबसे ज्यादा कठिनाई हुई हो? या फिर कभी यह महसूस हुआ कि कि मैंने जो लिखा है मैं इसकी भाषा को और ज्यादा आसान कर देता हूं ताकि जो विचार मेरे हैं वह पाठक आसानी से समझ पाए।

रवैल सिंह :- बिल्कुल यह बात आपने काफी अच्छी कही और मेरे जो गुरु हैं जिनसे लिखना पढ़ना सीखा है , उन्होंने भी मुझे यह एक चीज बताई कि तुम अपने लेखनी अपनी भाषा को जितना हो सके सरल बना ताकि पढ़ने वाला चाहे व्यक्ति दार्शनिक हो या एक आम वह उसे एक बार में समझ पाए। और जब मैं लिखता हूं कोशिश करता हूं कि बहुत लंबे-लंबे सेंटेंस ना बनाऊं। मैं बहुत ज्यादा बड़े शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता। लोगों के पास होकर उनसे कनेक्ट कर लिखना पसंद करता हूं कि जो मैं लिख रहा हूं क्योंकि वह भी तो समाज का ही एक हिस्सा है । अगर मैं किसी गांव की कहानी लिख रहा हूं तो मैं खुद को उस गांव में बैठा हुआ पाता हूं कि मैं खुद भी उस पेड़ की छांव में हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं और आसपास वही वातावरण बनना शुरू हो जाता है। और जब मैं कोशिश करता हूं औरतों के बारे में लिखने की तो मैं यह महसूस सकता हूं कि मैं उन्हीं के बीच में रहकर काम कर रहा हूं। कि उनकी जो परेशानियां है जो उन्होंने महसूस किया है मैं वह लिखूं उनका रूप का काम करूं। जब मैं बच्चों के बारे में लिखता हूं तो मैं बच्चा बन कर लिखता हूं क्योंकि वह चीज आप तब तक महसूस नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें खुद नहीं डूबेंगे। और जब आप इस तरीके से लिखते हैं और अपना काम करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको लोग ज्यादा अच्छे से समझ पाते हैं और आप खुद भी अपनी बात को बेहतर तरीके से सामने वाले को समझ सकते हैं ।

अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार।

रवैल सिंह - आपका भी बहुत धन्यवाद ।

Vinod Joshi

विनोद जोशी

सुप्रसिद्ध साहित्यकार, आलोचक, गुजराती भाषा के विद्वान और साहित्य अकादेमी पुरस्कार प्राप्त विनोद जोशी से शब्द संवाद हेतु अरमान नदीम की खास बातचीत ।

कवि केवल भाषा रचना करता है और भाषा के माध्यम से अगर हम कविता के सौंदर्य को प्राप्त करें तो इससे आगे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। - विनोद जोशी

विनोद जोशी (जन्म 13 अगस्त 1955) गुजरात, भारत के गुजराती भाषा के एक भारतीय कवि, लेखक और साहित्यिक आलोचक हैं। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में परंतु, गीत (गीतात्मक कविता) का एक संग्रह, शिखंडी, महाभारत के एक पात्र शिखंडी पर आधारित एक लंबी कथात्मक कविता, रेडियो नाटक: स्वरूप एने सिद्धांत (रेडियो नाटक: रूप और सिद्धांत, एक संक्षिप्त पीएच.डी. थीसिस), टुंडिल-टुंडिका, पद्यवर्त का एक रूप, एक गुजराती मध्ययुगीन साहित्यिक शैली, और ज़ालर वागे ज़ूथडी, कविताओं का एक संग्रह शामिल हैं। वह जयंत पाठक पुरस्कार (1985), आलोचक पुरस्कार (1986), कवीश्वर दलपतराम पुरस्कार (2013), साहित्य गौरव पुरस्कार (2015), नरसिंह मेहता पुरस्कार (2018), कलापी पुरस्कार (2018), दर्शक साहित्य सम्मान पुरस्कार (2021), नर्मद सुवर्ण चंद्रक (2022) और साहित्य अकादमी पुरस्कार (2023) के प्राप्तकर्ता हैं।

अरमान :- आज ना सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश में आपका नाम साहित्यिक जगत में विख्यात है आपकी शुरुआत कैसे हुई ?

विनोद जोशी:- मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि मैं साहित्यकार बनूंगा लेकिन जो मेरी प्राथमिक शिक्षा थी जब मैं अपनी शुरुआती तालीम हासिल कर रहा था उस दौरान मुझे कुछ लिखने का मन होता था । अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन वह छठी सातवीं क्लास होगी जब मेरे मन में पहली बार कुछ लिखने को आया। और जब लिखना शुरू किया और वह चीज जब मुकम्मल हुई तब मैंने वह अपनी रचना किसी को दिखाई तो उन्होंने पढ़कर कहा कि यह तो कविता जैसी मालूम होती है। लेकिन उसे वक्त में इतना छोटा था कि मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी कि कविता क्या होती है। लेकिन जब धीरे-धीरे में बड़ी क्लासों में आया और जब मैं दसवीं क्लास में आया उस वक्त स्कूल की टेक्सबुक पढ़नी शुरू की और उन किताबों में जब मुझे कविताएं पढ़ने को मिली तब कुछ हद तक इसके बारे में मैं समझने लगा था । और जो कि छंद में थी। जब वह कविताएं मैंने पढ़ी और उन्हें समझने की कोशिश की तो मुझे ऐसा लगने लगा कि इस तरह की रचनाएं तो मैं भी कर सकता हूं। अगर मैं आपको अपनी कविताओं के बारे में बताऊं तो मेरी जो पहली कविता थी वह मैंने शिखरिणी छंद में लिखी थी वह भी सोनेट के स्वरूप में। और गुजरात में एक सम्मानित और प्रतिष्ठित पत्रिका है कुमार नाम से वहां मैंने अपनी रचना भेजी और वह छप भी गई। और लोगों ने जब मेरी रचना पढ़ी उन्हें काफी पसंद भी आई और वे काफी खुशी के साथ में यह कहते कि कुमार में रचना छपना वाकई बड़ी बात है । कहते कि तुम्हारी कविता शिखरिणी छंद में लिखी हुई है और सोनेट के स्वरूप में छपी है । इस तरह की प्रतिक्रियाएं आई तब मुझे और प्रोत्साहन मिलता है कि हां मैं लिख सकता हूं। निश्चित ही वह समय लिखते रहने के लिहाज से मेरे लिए अत्यंत प्रेरणादायक था । और फिर इन सब के बाद में तो लिखना चालू ही रखा और मैं लिखता रहा । जब मैं कॉलेज में आया और उसे वक्त तक तो मेरी बहुत सारी रचनाए प्रकाशित हो चुकी थी और लगातार हो रही थी । मेरी कविताएं गाई जाती थी मुझे कवि सम्मेलनों में आमंत्रित किया जाता था और दीगर साहित्यिक कार्यक्रमों में भी मुझे आमंत्रण मिलते। और फिर धीरे-धीरे मुझे यह एहसास होने लगा कि शब्द के साथ मेरा जो यह संग है काफी गहरा है और इसी को लेकर मैं आगे बढ़ सकूंगा । इसी दिशा में निरंतर कार्यरत रहा ।

अरमान :- जब भी कोई लेखक साहित्य सृजन करता है तो उसके दिमाग में काफी चीज रहती है वह काफी मुद्दों को अपने ध्यान में रखता है लेकिन साहित्यिक समाज पर जो राजनीतिक प्रभाव है उसे आप किस प्रकार से देखते हैं?

विनोद जोशी:- मैं बहुत ही अलग सोच का कवि हूं, मैं कवि की कोई सामाजिक जिम्मेदारी या राजनीतिक दायित्व या फिर अपने इर्द-गिर्द का जो समाज है, उसके जो प्रश्न होते हैं इन सबको कविता का केंद्र नहीं मानता मैं भाव को कविता का केंद्र मानता हूं । जो कि निसर्ग है जो कि सभी में है और यही कविता की कुंजी है मेरी नजर में। मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह मानता हूं कविता कमिटेड नहीं होनी चाहिए वह भाषा में लिखी जाती है यही उसका सबसे प्रभावशाली कमिटमेंट है जिससे कभी बच नहीं पाता। तो फिर इस कमिटमेंट में और दूसरे कमिटमेंट कैसे जोड़ सकता है। तो मैं कहता हूं कि मुझे यह चीज नहीं भाती। मैं समझता हूं की कविता अपने आप में एक भाव पिंड है और कवि का सामाजिक दायित्व मेरे लिए प्रमुख नहीं है।

अरमान:- आपने कहा कविता का भाव ही उसका केंद्र होना चाहिए लेकिन एक चीज में मैं आपके विचार लेना चाहूंगा कई बार ऐसा महसूस होता है कि लेखक एक रेस का हिस्सा बन चुके हैं जो सिर्फ साहित्य की चकाचौंध देख रहा हैं । आपको अभी ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं अब भी लेखक का साहित्य सृजन अपने उन्हें सामाजिक मूल्यों के लिए काम कर रहा है।

विनोद जोशी:- इस बात पर जो मेरा दृढ़ विश्वास है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं इंसान जब पैदा होता है उस वक्त वह भाषा लेकर पैदा नहीं होता । भाषा उसे अपने परिवेश से बाद में मिलती है वह भाव लिए इस धरती पर आता है । उनको दर्द होता है उनको खुशी होती है और इन सब चीजों के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती। मैं यह समझता हूं कि जब भाव सर्वोपरि है, नैसर्गिक हैं और इसके लिए कोई भाषा को उपयोग में लेकर कुछ लिखता है तो यह सेकेंडरी चीज हो गई। और भाषा में मुझे लगता है कि वह पूरा भाव जगत नहीं लिख पाएगा और इसके लिए ऐसा होना चाहिए कि वह ऐसी भाषा लिखें जो भाषा के रूप में पिघल जाए और भाव के रूप में प्रकट हो जाए ,अनुभूत हो जाए ,जब कोई कविता अपने मन को भाती है तो उस कविता के शब्द उधर नहीं रहते । वह अर्थ से भी आगे जाकर उसका जो सौंदर्य है भाव पिंड है उसकी अनुभूति करते हैं । मेरी नजर में भावों की तो कोई रेस नहीं हो सकती। अगर हंसने की बात है तो मुझे भी उसी प्रकार की हंसी आती है जैसी जापानी और चाइनीज को आती है। मुझे भी दुख होता है, कोई जर्मन है या फ्रांस से है उसे भी दुख का भाव महसूस होता है तो मेरी नजर में इसमें तो रस की कोई बात ही नहीं यह तो निसर्ग तत्व भाव को साथ लिए जीना है और सभी को साथ लिए मरना है।

अरमान :- अपने अपने साहित्य सृजन के बारे में बताया कि जब आप छठी सातवीं कक्षा में थे तब से आपने लिखना शुरू किया मगर अगर हम आज स्कूलों में पढ़ाने के तरीके की बात करें जाहिर तौर से बच्चों को शुरुआत से ही कविताओं की जानकारी दी जाती है और स्कूलों में उनका पाठन कराया जाता है लेकिन मौजूदा वक्त में उसका तरीका हमें काफी अलग देखने को मिलता है क्या आपको लगता है कि पढ़ने के तरीके में बदलाव की जरूरत है जहां हम साहित्य की बात करें।

विनोद जोशी:- जी बिल्कुल मैं प्रोफेसर रहा हूं खुद चालीस साल से भी अधिक समय तक पढ़ाया है और कविताएं भी पढ़ाई हैं और मेरे अपने अनुभव से मैं यह बात कह सकता हूं अगर आप कविता को पढ़ना चाहते हैं तो केवल आप उसका अर्थ देकर समाप्त कर देना यह उचित नहीं है। कविता के बहुत सारे पहलू होते हैं कविता के जो शब्द होते हैं वह स्वयं में संगीत भी हैं, यह शब्द स्वयं अर्थ की छाया भी हैं यह शब्दों के सम्मेलन का अनोखा रूप भी हैं । इन सभी को लेकर अगर हम बच्चों से बात करें तो उनको यह प्रतीत होता की भाषा की क्या शक्ति होती है, भाषा क्या-क्या काम कर सकती है, भाषा के गुण क्या है, भाषा में जो छुपा हुआ संगीत है वह क्या है कोई भी शब्द अगर हम बोलते हैं तो सबसे पहले तो यह ध्वनि है और इस ध्वनि की अपनी श्रुति में जो आकर हम रचते हैं उसकी महिमा होती है यह सब पढ़ना चाहिए और हम क्या करते हैं कि क्लास रूम के अंदर केवल इसका मतलब और अर्थ बता देते हैं कहते हैं कि इस काव्य में कवि क्या कहना चाहता है कवि कुछ नहीं कहना चाहता कवि केवल कविता करता है और कविता के माध्यम से अगर हम कविता के सौंदर्य को प्राप्त करें तो इससे आगे और कोई बड़ी बात नहीं हो सकती।

अरमान:- आपने आलोचना पर काफी काम किया है और अगर आज के दौर में हम देखें चाहे फिर वह सामाजिक राजनीतिक या साहित्यिक आलोचना हो क्या वह उतनी ही ईमानदारी से की जा रही है जो एक वक्त में उसकी इमानदारी मानी जाती थी? या आपको लगता है कि इन चीजों में लोग कहीं पर बायस्ड हो जाते हैं

विनोद जोशी :- साहित्य में जो आलोचना होती है उसे कभी भी अंतिम नहीं मानता । मैं मानता हूं की आलोचना व्यक्तिगत होती है । जिसकी आलोचना होती है उसका भी संदर्भ जुड़ा हुआ रहता है । अपना जो ज्ञान है उसका भी संदर्भ जुड़ा हुआ होता है । इंटरप्रिटेशन वह भी संदर्भ इसमें जुड़े हुए होते हैं मैं यह कह सकता हूं कि कोई भी आलोचना अंतिम नहीं होती है और अगर कोई व्यक्ति पक्षकार होकर आलोचना कर रहा है तब भी मैं मानता हूं कि कोई भी साहित्य रचना समय के पड़ाव में खरी न उतारे तब वह सच्ची रचना नहीं है। महाकवि भवभूति ने कहा था “कालो ह्यं निर्वधिर्विपुला च पृथ्वी” काल अनंत है और पृथ्वी विशाल है। कहीं ना कहीं ऐसा कोई भाव प्राप्त होता है जो किसी रचना को प्रमाणित करता है ऐसा होता है कि कोई रचनाएं इस काल में संभव ना हो कि वह सभी को स्वीकार्य बने तो हो सकता है कि वह दूसरे काल में स्वीकार्य बने ऐसा हम देखते हैं बहुत बार।

अरमान :- एक लेखक आपको कितने मोर्चों पर खड़ा नजर आता है फिर चाहे वह आर्थिक सामाजिक या फिर साहित्यिक नजर से आप देखें। आप उसे कैसे परिभाषित करते हैं?

विनोद जोशी:- जी बिल्कुल लेखक एक सामाजिक व्यक्ति है समाज के जितने भी दायरे होंगे उस पर सभी का असर होगा लेकिन लेखक की अपनी अपने आप में खुद में एक और हस्ती होती है । मैं समझता हूं कि लेखक को दूसरे लोग जानते हैं, वो वैसा होता नहीं लेखक अपने आप में खुद से संवाद करता है और इसके साथ उनका टकराव सदा ही चलता रहता है । कोई लेखक कोई साहित्य सृजक अपने आप में बहुत ही व्यथित हो सकता है लेकिन अपने बाहरी व्यवहार आनंदित भी दिख सकता है। उनका जो दायित्व है वह सामाजिक संदर्भ में और साहित्यिक संदर्भ में अलग-अलग है। कोई एक लेखक अकेला अपना प्रतिनिधित्व नहीं करता वह पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता है और अपने साथ संवाद करके फिर ही कोई आकृति पाता है।

अरमान :-जिस वक्त आपने अपना साहित्य सृजन शुरू किया था आप युवा थे या फिर यूं कहूं उससे भी आपकी उम्र कम थी लेकिन आज एक लंबा वक्त हो चुका है आपको लिखते हुए और साहित्य समाज को देखते हुए आज युवा लेखन है कैसे देखते हैं अपने समय से आज तक जो आपने देखा।

विनोद जोशी:- जी बिल्कुल यह मुझे काफी आशा वाद लगता है और आज की जो युवा पीढ़ी लिख रही है इसे देखकर उन्हें जो उपलब्धियां प्राप्त हैं जैसे कि वह सोशल मीडिया पर लिख पाते हैं । कितनी सारी सुविधाएं हैं उनके पास में अपनी प्रस्तुति देने के लिए उन्हें ज्यादा ऑपच्यरुनिटीज मिल रही है । मुझे लगता है कि युवा काफी अच्छा काम कर रहा है। कह सकता हूं कि काम हो रहा है काफी अच्छा हो रहा है। भाषा को पहचानने के लिए आज की युवा पीढ़ी बहुत ही सक्षम दिख रही है। आज की युवा पीढ़ी की समझ और परिपक्वता के साथ तालमेल के साथ अपनी काबिलियत के साथ श्रेष्ठ देने का भरपूर प्रयास कर रही है ।

अरमान:- आपकी परिकल्पना में लेखनी कैसी होनी चाहिए?

विनोद जोशी:- जो भाव को परिष्कृत करें जो अपने आप को प्रतीत करवाएं कि जो लिखा गया वहीं अंतिम नहीं है। किसी भी लेखक को अपनी आखिरी रचना जो उन्होंने लिखी से भी आगे जाना है। ऐसा अगर वह सोचे तो मैं समझता हूं कि उसका जल्दी अंत नहीं आएगा और वह आगे से आगे बढ़ता रहेगा ।

और मैं यही कहना चाहता हूं भाषा एक ऐसी चीज है की अगर हम भाषा को इस तरह से अभिव्यक्त करें जिसमें सार्थकता समाहित हो और भाषा के माध्यम से हम भाव तक पहुंच पाए, और इंसान को ,प्रकृति को और सभी जो हमारे आसपास हैं उनको समझ पाए तो मुझे लगता है यह हम सबके लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी । भाषा को जिस तरह से हम समझते हैं एक औजार के रूप में वैसी ना रहे इनमें से कुछ भाव प्रतीत हो जैसे कि दीया हम देखते हैं तो आप यह देखिए की दीया जो है वह महत्व नहीं रखता, उजाला महत्व रखता है। इसी तरह से हमें हमारा जो भाव भाव जगत उसके प्रति यही सर्वोपरि कामना होनी चाहिए प्रत्येक साहित्यकार की ।

अरमान - शब्द संवाद हेतु कीमती समय देने के लिए आपका बहुत आभार ।

विनोद जोशी - धन्यवाद

Dr.Vanita Manchanda

डॉ. वनिता मनचंदा

डॉ. वनिता एक कवियत्री , शिक्षाविद, अनुवादक और आलोचक हैं। उनके पास संगीत और पंजाबी में स्नातकोत्तर उपाधियाँ हैं और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से पंजाबी में अपना डॉक्टरेट शोध पूरा किया है। उन्होंने पंजाबी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ-साथ पंजाबी में एम.फिल. में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया और दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा एम.ए. (पंजाबी) में सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के लिए भाई वीर सिंह स्वर्ण पदक प्राप्त किया, और पंजाबी अकादमी से एम.ए. और पंजाबी अकादमी से एम.फिल. में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। उन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति तक दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में पंजाबी विभाग में व्याख्याता के रूप में काम किया। उन्होंने पीएचडी की उपाधि के लिए शोध छात्रों का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने भारत सरकार के संस्कृति विभाग और पंजाबी अकादमी, दिल्ली द्वारा वित्त पोषित दो शोध परियोजनाएँ पूरी की हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय संगोष्ठियों और सम्मेलनों में कई शोध पत्र प्रस्तुत किए हैं। उनके पास बड़ी संख्या में प्रकाशन भी हैं, जिनमें अनुवाद से लेकर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में लेख, संपादित पुस्तकें और पत्रिकाएँ शामिल हैं। उनकी आलोचनात्मक और रचनात्मक दोनों तरह की पुस्तकों का प्रकाशन भी बड़ी संख्या में हुआ है। इसके अलावा, उन्होंने अखिल भारतीय रेडियो पर लगभग सत्तर रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं, साथ ही जालन्धर और दिल्ली दूरदर्शन के लिए लगभग साठ टेलीविजन कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए हैं। वे कई प्रतिष्ठित निकायों की सदस्य हैं जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब अनुसंधान केंद्र, भाई वीर सिंह साहित्य सदन नई दिल्ली, भाषा समिति और पंजाबी भाषा समिति, केके बिड़ला फाउंडेशन नई दिल्ली, श्री गुरु ग्रंथ अनुसंधान केंद्र, गुरुद्वारा रकाब गंज साहिब, नई दिल्ली, पंजाबी भाषा सलाहकार बोर्ड की संयोजक, साहित्य अकादमी, नई दिल्ली, गवर्निंग काउंसिल की सदस्य, पंजाबी अकादमी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, बहुसांस्कृतिक और सिख अध्ययन संस्थान, पटियाला, पंजाबी साहित्य अकादमी, लुधियाना, पंजाबी भाषा के लिए पुस्तक सलाहकार समिति, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, आदि। उन्होंने संस्कृति मंत्रालय द्वारा पंजाबी साहित्य में पुरस्कार के चयन के लिए विभिन्न समितियों में एक विशेषज्ञ के रूप में काम किया है। भारत सरकार ने उन्हें पंजाब विश्वविद्यालय, लाहौर, पाकिस्तान में पंजाबी के एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विदेशी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया है। वह पंजाबी में युवा पुरस्कार का चयन करने के लिए साहित्य अकादमी की जूरी सदस्य भी रही हैं। पंजाबी में प्रकाशित सर्वाधिक उत्कृष्ट पुस्तक आदि। अकादमिक पुरस्कारों के अलावा, उन्हें 1998-99 में पंजाबी अकादमी द्वारा 'आलोचना पुरस्कार', 2003 में एबीआई (अमेरिकन बायोग्राफिकल इंस्टीट्यूट इंक, नॉर्थ कैरोलिना, यूएसए) द्वारा वूमन ऑफ द ईयर अवार्ड, सीआईआईएल (केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान) द्वारा उड़िया पुस्तक, कविता फिर एकवर के अनुवाद के लिए भाषा भारती सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। 2003-04 में मैसूर, 2006 में भाषा विभाग, पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी शिरोमणि साहित्यकार सम्मान। 2007 में IAPAA (इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ पंजाबी ऑथर्स एंड आर्टिस्ट्स, इंक. कनाडा) द्वारा प्रोफेसर पियारा सिंह गिल और करम सिंह संधू मेमोरियल अंतर राष्ट्रीय शिरोमणि साहित्यकार पुरस्कार, वर्ष 2007-08 के लिए पंजाबी अकादमी, दिल्ली द्वारा "काल पहर घरियाँ" के लिए कविता पुरस्कार। ब्रैम्पटन में विश्व पंजाबी सम्मेलन के दौरान पंजाबी भाषा, साहित्य और संस्कृति में योगदान के लिए ब्रैमलिया गोर माल्टन को संसद द्वारा मान्यता (2009), साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार (2009), साहित्य अकादमी द्वारा काल पहर घरियाँ (कविता) के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। नई दिल्ली, वर्ष 2010 के लिए istejIndia, सुतिंदर सिंह

पंजाब साहित्य कला परिषद, मलेरकोटला, पंजाब द्वारा नूर यादगारी सम्मान (2011) ई

अरमान:- आपका एकेडमिक्स युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है और बड़े ही जिम्मेदार पदों पर आपने अपनी सेवाएं दी और अब भी जारी है। साहित्य में आपकी रुचि किस तरह बनी शुरुआत कैसे हुई?